Eisenspeicherkrankheit zeigt oft erst spät Symptome – dann ist es fast zu spät. In diesem Artikel erfährst du, worauf du bei Blutwerten achten musst, was Frauen anders erleben und wie du dein Risiko senkst.

Ursachen und Formen der Eisenspeicherkrankheit

Genetische Hämochromatose verstehen

HFE-Gen und Vererbungsmuster

C282Y- und H63D-Mutation

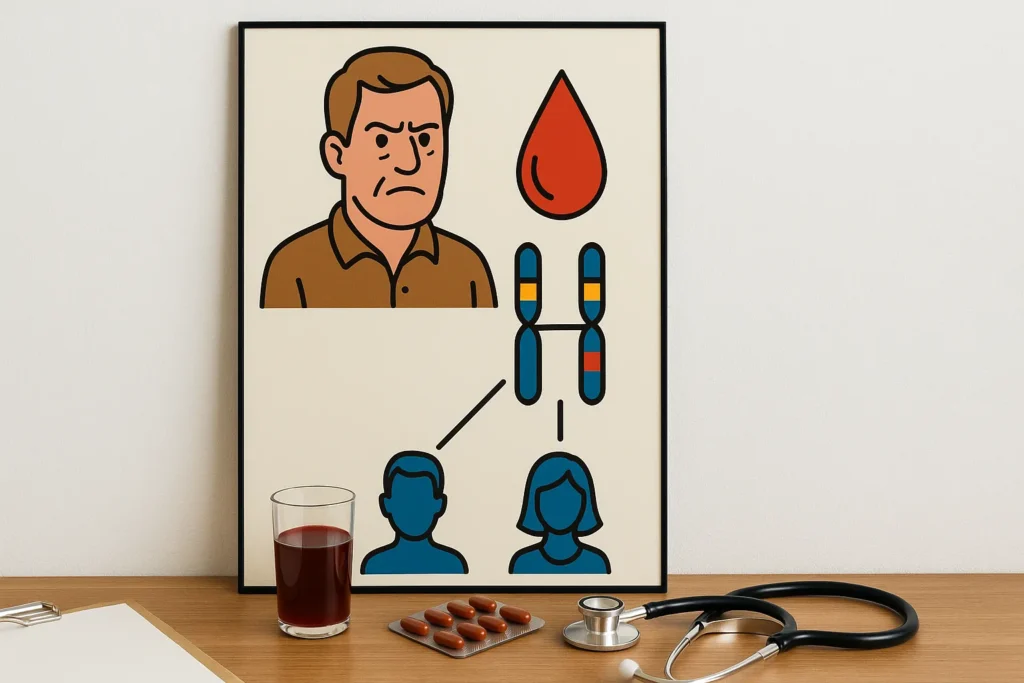

Die genetische Hämochromatose basiert in den meisten Fällen auf Mutationen im sogenannten HFE-Gen, einem Abschnitt auf Chromosom 6, der für die Regulation des Eisenstoffwechsels entscheidend ist. Zwei Mutationen sind besonders bekannt: C282Y und H63D. Die C282Y-Mutation verursacht durch eine Punktmutation eine veränderte Aminosäure im Protein und gilt als Hauptverursacher der klassischen Form der Erkrankung. Die H63D-Mutation wirkt schwächer, kann aber in Kombination mit C282Y klinisch relevant werden. Was viele nicht wissen: Nicht jede Mutation führt automatisch zu Symptomen – die sogenannte Penetranz variiert stark.

Homozygote und heterozygote Verläufe

Personen mit zwei identischen Kopien des mutierten Gens – also homozygot – tragen das höchste Risiko für eine manifeste Hämochromatose. In diesem Fall ist die Eisenaufnahme über den Darm dauerhaft gesteigert, was zu einer schleichenden Eisenüberladung führt. Bei heterozygoten Trägern – einer Mutation und einem gesunden Allel – bleibt die Krankheit oft stumm oder verläuft sehr mild. Spannend ist, dass Umweltfaktoren wie Alkohol oder Infektionen den Verlauf beeinflussen können. Es gibt also keine pauschale Prognose, sondern ein Zusammenspiel von Genetik und Lebensstil.

Häufigkeit in Mitteleuropa

Epidemiologie in Deutschland

In Deutschland ist die genetische Hämochromatose keineswegs selten – sie gilt als eine der häufigsten vererbten Stoffwechselkrankheiten überhaupt. Studien zufolge trägt etwa jeder 200. Mensch eine homozygote C282Y-Mutation. Hochgerechnet betrifft das rund 400.000 Menschen allein in der Bundesrepublik. Das eigentliche Problem? Die Mehrheit der Betroffenen weiß nichts davon, weil die Symptome schleichend beginnen und oft anderen Ursachen zugeschrieben werden. Eine unterschätzte Volkskrankheit also – still und gefährlich zugleich.

Geschlechtsunterschiede in der Ausprägung

Obwohl Männer und Frauen die gleichen genetischen Mutationen tragen können, zeigen sich die Symptome meist deutlich früher und stärker bei Männern. Der Grund? Frauen verlieren durch Menstruation regelmäßig Blut – und damit auch Eisen. Dieser natürliche “Schutzfaktor” entfällt allerdings nach der Menopause, weshalb viele Frauen erst im höheren Alter diagnostiziert werden. In der medizinischen Praxis führt das oft zu einer späten oder übersehenen Diagnose bei Frauen – ein strukturelles Problem mit realen Folgen.

Sekundäre Eisenüberladung

Ursachen außerhalb der Genetik

Bluttransfusionen bei Anämie

Sekundäre Formen der Eisenüberladung entstehen nicht durch Genetik, sondern durch äußere Einflüsse – etwa wiederholte Bluttransfusionen. Besonders Patientinnen und Patienten mit chronischer Anämie, wie bei Thalassämie oder Myelodysplasien, erhalten regelmäßig Fremdblut. Das Problem: Der Körper kann überschüssiges Eisen nicht aktiv ausscheiden. Jede Transfusion bringt rund 200–250 mg Eisen mit sich – eine stille Kumulation, die über Jahre toxische Werte erreicht. Und das völlig unbeabsichtigt.

Eisenhaltige Nahrungsergänzungsmittel

Viele greifen bei Müdigkeit oder Haarausfall zu Eisenpräparaten – oft ohne vorherige Blutkontrolle. Was wie eine harmlose Vorsichtsmaßnahme wirkt, kann bei unentdeckter Hämochromatose fatale Folgen haben. Auch bei gesunden Menschen können hochdosierte Eisenpräparate langfristig zur Überladung führen, besonders wenn gleichzeitig Vitamin-C-Präparate eingenommen werden, die die Eisenaufnahme im Darm verstärken. Ein vermeintlich guter Wille kann so ins Gegenteil kippen.

Risikogruppen für sekundäre Formen

Dialysepatienten mit Eiseninfusionen

Patienten mit chronischer Nierenerkrankung gehören zu den am stärksten gefährdeten Gruppen für eine sekundäre Eisenüberladung. Durch den ständigen Blutverlust bei der Dialyse und die häufige Gabe von intravenösem Eisen entsteht ein Ungleichgewicht. Besonders kritisch: Viele dieser Patienten haben gleichzeitig eine Entzündung, wodurch der Eisenspeicherwert Ferritin künstlich erhöht ist – das erschwert die Diagnose. Eine genaue Labordiagnostik und regelmäßige Überwachung sind deshalb unerlässlich.

Lebererkrankungen mit Speicherstörung

Lebererkrankungen wie Hepatitis C, Fettleber oder Alkoholhepatitis gehen oft mit einer gestörten Eisenverwertung einher. Die Leber verliert durch Entzündung oder Narbenbildung ihre Fähigkeit, Eisen zu speichern und zu regulieren. Dadurch gelangt zu viel Eisen in den Blutkreislauf, was andere Organe belastet. Ein Teufelskreis entsteht: Die Eisenüberladung verschlechtert die Leberfunktion, und die kranke Leber verstärkt die Eisenproblematik. Ein subtiler, aber folgenreicher Zusammenhang.

Eisenspeicherkrankheit Testverfahren

Genetische und labordiagnostische Tests

HFE-Gentest und Testveranlassung

Der HFE-Gentest ist der zentrale Baustein zur Diagnose der hereditären Hämochromatose. Durch eine einfache Blutprobe kann festgestellt werden, ob eine C282Y- oder H63D-Mutation vorliegt. Doch wer sollte sich testen lassen? Laut Empfehlungen sollten nicht nur symptomatische Patienten, sondern auch Verwandte ersten Grades eines Betroffenen getestet werden. Ein frühzeitiger Test kann Leben retten – besonders weil die Krankheit im Anfangsstadium vollständig behandelbar ist.

Interpretation durch Fachärzte

Ein Gentest allein reicht nicht – entscheidend ist die ärztliche Interpretation im Kontext weiterer Blutwerte. Denn nicht jede Mutation führt zur Erkrankung. Fachärztinnen und Fachärzte prüfen, ob die genetische Konstellation mit erhöhtem Ferritin oder Transferrinsättigung einhergeht. Auch Begleiterkrankungen und klinische Symptome werden einbezogen. Nur so lässt sich eine sichere Diagnose stellen. Wer sich selbstständig testen lässt, sollte unbedingt ein Fachgespräch anschließen.

Eisenspeicherkrankheit Blutwerte

Ferritin, Transferrinsättigung, CRP

Zur Einschätzung der Eisenspeicherkrankheit gehören mehrere Blutparameter: Ferritin, das die Eisenspeicher im Körper misst, und Transferrinsättigung, die die Transportkapazität für Eisen beschreibt. Ein Wert über 45 % gilt als auffällig. Doch Vorsicht: Ferritin ist auch ein Akut-Phase-Protein – bei Entzündungen steigt es unabhängig vom Eisengehalt. Deshalb wird zusätzlich das CRP gemessen. Nur mit allen drei Werten lässt sich der Eisenstatus korrekt beurteilen.

Referenzwerte und Warnschwellen

Die Referenzbereiche für Ferritin und Transferrinsättigung unterscheiden sich je nach Alter, Geschlecht und Labor. Bei Männern gelten Ferritinwerte über 300 ng/ml, bei Frauen über 200 ng/ml als verdächtig. Noch wichtiger ist aber der Verlauf: Ein langsam steigender Wert über Monate hinweg kann bedeutsamer sein als ein einzelner Ausreißer. Ärztliche Erfahrung spielt hier eine große Rolle – denn hinter harmlos wirkenden Zahlen kann sich eine tickende Zeitbombe verbergen.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Symptome und Gesundheitsrisiken

Frühe Warnzeichen erkennen

Müdigkeit, Libidoverlust und Gewicht

Gewichtszunahme durch Stoffwechselstörung

Viele Betroffene berichten zu Beginn von einer plötzlichen, kaum erklärbaren Gewichtszunahme – und das, obwohl sich an Ernährung und Bewegung nichts geändert hat. Warum? Eine übermäßige Eisenansammlung stört den Energiehaushalt auf zellulärer Ebene. Der Körper schaltet regelrecht in den Sparmodus, weil Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen“ – durch oxidativen Stress geschädigt werden. Studien der Uni Graz zeigen, dass bei Hämochromatose-Patienten die Stoffwechselaktivität messbar sinkt, was zur Fettansammlung führt. So beginnt das Leiden oft mit einer Zahl auf der Waage.

Zusammenhang mit Hormonsystem und Eisen

Das Hormonhaushalt ist sensibler, als wir denken – und Eisen mischt hier kräftig mit. Bei Eisenüberladung wird vor allem die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) in Mitleidenschaft gezogen, was die Ausschüttung wichtiger Hormone wie Testosteron oder Östrogen beeinträchtigt. Die Folge? Libidomangel, Zyklusunregelmäßigkeiten und sogar eine gestörte Schilddrüsenfunktion. Das Fatale: Solche Symptome werden oft als “normale Erschöpfung” oder “Stress” abgetan. Dabei steckt oft ein übersehener Eisenüberschuss dahinter.

Hautveränderungen

Bronzehaut als Spätsymptom

Eine bronzefarbene Haut – klingt exotisch, oder? Doch bei Hämochromatose ist sie ein ernstzunehmendes Warnsignal. Eisen lagert sich in der Haut ab und oxidiert dort, was über Monate hinweg einen bräunlichen Ton verursacht. Besonders auffällig ist das an sonnenexponierten Stellen wie Gesicht oder Händen. Das Kuriose: Manche Patient*innen denken zuerst an eine gesunde Bräune. Doch medizinisch betrachtet ist es das Resultat einer chronischen Eisenintoxikation. Ein klassisches Spätsymptom, das man nicht ignorieren sollte.

Hyperpigmentierung bei Frauen

Frauen zeigen oft feinere, fleckenartige Verfärbungen, vor allem im Gesicht und an den Innenseiten der Arme. Diese Hyperpigmentierungen werden leicht mit hormonellen Hautveränderungen verwechselt – besonders in der Schwangerschaft oder Menopause. Doch bei genauem Hinsehen und mit begleitenden Laborwerten lässt sich der Zusammenhang zur Eisenüberladung erkennen. Dermatologen empfehlen deshalb bei unerklärlichen Pigmentstörungen eine Ferritinmessung – ein kleiner Bluttest mit großer Aussagekraft.

Eisenspeicherkrankheit Symptome Frau

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Spätere Diagnose durch Menstruation

Frauen bluten – und genau das schützt sie lange Zeit vor einer frühen Manifestation der Hämochromatose. Monatliche Blutverluste führen zu regelmäßigem Eisenverlust, was den Speicher über Jahre entlastet. Das Problem: Sobald die Menstruation aufhört, zum Beispiel in den Wechseljahren oder nach Gebärmutterentfernung, steigt das Risiko sprunghaft an. Leider wird die Erkrankung dann oft erst diagnostiziert, wenn bereits Schäden an Organen entstanden sind. Der Zeitfaktor spielt hier also eine entscheidende Rolle.

Zyklusbeschwerden und Hormonveränderung

Wenn sich der Zyklus plötzlich verändert – kürzer, länger oder gar unregelmäßig – denkt kaum jemand an Eisen. Doch eine gestörte Hypophysenfunktion durch Eisenablagerung kann die hormonelle Steuerung aus dem Takt bringen. Betroffene berichten von Zwischenblutungen, Ausbleiben der Periode oder PMS-Symptomen, die vorher nicht da waren. Die Forschung vermutet, dass Eisen Einfluss auf die Ausschüttung von FSH und LH hat, was den gesamten Zyklus destabilisieren kann. Ein unterschätzter Zusammenhang.

Eisenspeicherkrankheit Frauen allgemein

Besonderheiten in der Diagnose

Bei Frauen gestaltet sich die Diagnosestellung oft komplizierter. Ferritinwerte sind in der Regel niedriger als bei Männern, was eine Eisenüberladung auf den ersten Blick verschleiert. Außerdem überlagern sich viele Symptome mit hormonellen Veränderungen – Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Hautprobleme. Deshalb fordern Expert*innen wie die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie eine gendersensible Diagnostik. Nur wenn man weiß, worauf man achten muss, wird aus einer „diffusen Beschwerde“ eine gezielte Diagnose.

Behandlung in Schwangerschaft und Wechseljahren

Während der Schwangerschaft ist der Eisenbedarf erhöht – aber was, wenn zu viel Eisen im Körper ist? Frauen mit Hämochromatose müssen hier besonders engmaschig überwacht werden, denn eine unbehandelte Eisenüberladung kann das Risiko für Präeklampsie oder Fehlgeburt erhöhen. In den Wechseljahren hingegen entfällt der natürliche „Blutverlustpuffer“. Viele Frauen erleben dann einen rapiden Anstieg der Ferritinwerte. Deshalb gilt: Lebensphase berücksichtigen, Therapie individuell anpassen.

Organschäden durch Eisenablagerung

Lebererkrankungen im Fokus

Fettleber bis Leberzirrhose

Die Leber ist das erste Organ, das unter der Eisenflut leidet. Anfangs entsteht eine sogenannte Eisen-Fettleber, die – wenn unbehandelt – in eine Fibrose und später eine Zirrhose übergeht. Das Tückische: Die Leber schmerzt nicht. Erst wenn die Funktionsfähigkeit sinkt, treten Symptome wie Gelbfärbung oder Blutgerinnungsstörungen auf. Studien aus Skandinavien zeigen, dass Hämochromatose-Patienten mit Zirrhose ein bis zu 20-fach erhöhtes Leberkrebsrisiko haben. Früherkennung rettet hier buchstäblich Leben.

Leberkrebsrisiko bei Spätformen

Wenn sich die Eisenüberladung über Jahre unbemerkt aufbaut, steigt das Risiko für hepatozelluläres Karzinom – eine aggressive Leberkrebsform. Besonders Männer mit bereits bestehender Leberfibrose gelten als Hochrisikopatienten. Einmal jährlich empfohlene Ultraschalluntersuchungen und AFP-Bluttests können hier helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Wer denkt schon bei Müdigkeit an Krebs? Aber genau deshalb ist diese stille Eskalation so gefährlich.

Endokrine Störungen

Diabetes mellitus Typ 2

Eisen sammelt sich nicht nur in der Leber – auch die Bauchspeicheldrüse wird in Mitleidenschaft gezogen. Dort beeinträchtigt es die Insulinproduktion. Ergebnis: Die Blutzuckerwerte steigen. Das nennt man „Bronzediabetes“ – eine klassische Folge der Hämochromatose. Schätzungen zufolge ist bei etwa 15 % der Betroffenen der Diabetes direkt auf Eisen zurückzuführen. Und doch wird selten der Zusammenhang erkannt. Eine echte Wissenslücke, die vielen eine verzögerte Behandlung kostet.

Hormonelle Dysbalancen (Testosteron, Östrogen)

Wenn der Eisenhaushalt kippt, gerät oft auch das gesamte Hormonsystem aus dem Gleichgewicht. Männer berichten von Potenzstörungen, Frauen von Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen – oft ohne erklärbaren Grund. Das liegt daran, dass Eisen besonders die Hypophyse, aber auch die Gonaden schädigen kann. Ein hormonelles Chaos entsteht, das ohne eindeutige Hinweise auf Eisenüberladung fehlinterpretiert wird. Hier hilft nur gezielte Labordiagnostik.

Herz- und Gefäßprobleme

Kardiomyopathien durch Eisen

Das Herz ist ein Muskel – und Muskeln speichern bei Hämochromatose gerne Eisen. Das führt zu einer Verdickung der Herzwände und einer eingeschränkten Pumpfunktion, medizinisch als Kardiomyopathie bekannt. Erste Anzeichen sind reduzierte Belastbarkeit, Luftnot oder Herzrasen. Das Fatale: Diese Symptome ähneln denen einer koronaren Herzkrankheit und werden oft falsch zugeordnet. Eine frühzeitige Echokardiographie kann entscheidende Klarheit bringen.

Herzrhythmusstörungen im Verlauf

Mit fortschreitender Eisenüberladung verändert sich die elektrische Leitfähigkeit des Herzens. Es kommt zu Arrhythmien – Herzstolpern, Vorhofflimmern oder sogar plötzlichen Aussetzern. Solche Störungen sind nicht nur unangenehm, sondern potenziell lebensbedrohlich. In Einzelfällen wurde sogar von implantierbaren Defibrillatoren berichtet. Wichtig ist, bei bekannten Eisenwerten regelmäßige kardiologische Kontrollen einzuplanen – auch wenn man sich subjektiv „noch fit“ fühlt.

Psychische und neurologische Folgen

Stimmungsschwankungen und Depression

Zusammenhang mit Neurotransmittern

Eisen beeinflusst die Bildung von Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin – allesamt entscheidend für unsere Stimmung. Ein Übermaß kann die Rezeptoren stören und so depressive Episoden oder emotionale Instabilität auslösen. Was nach Psychotherapie schreit, ist manchmal biochemisch bedingt. Betroffene berichten oft von Stimmungstiefs, die „einfach keinen Grund“ haben. Genau hier lohnt sich ein Blick aufs Blutbild.

Studien zu Eisen und Psyche

Neuere Forschung zeigt eine klare Verbindung zwischen erhöhten Ferritinwerten und depressiven Symptomen. Eine große Studie aus Finnland (2021) belegte, dass bei Hämochromatose-Patientinnen die Rate für behandlungsbedürftige Depressionen deutlich höher liegt. Besonders erschreckend: Viele von ihnen wurden jahrelang mit Psychopharmaka behandelt – ohne Besserung, weil die wahre Ursache nicht erkannt wurde. Ein Appell an Hausärztinnen, bei Depressionen auch körperliche Ursachen zu prüfen.

Konzentrationsstörungen

Kognitive Leistungseinbußen

Ein voller Kopf, ständiges Vergessen, das Gefühl, „neben sich zu stehen“ – viele kennen das. Doch wenn Eisen sich im Gehirn ablagert, wird die kognitive Leistung wirklich messbar beeinträchtigt. Studien mit bildgebenden Verfahren zeigen Veränderungen im Frontallappen, dem Zentrum für Fokus und Planung. Wer also plötzlich beruflich oder im Alltag mental abbaut, sollte nicht nur an Stress denken. Eisen im Kopf? Ja, das gibt’s wirklich.

Verwechslung mit Burnout oder Demenz

Besonders tückisch: Die Symptome einer fortgeschrittenen Hämochromatose ähneln jenen eines Burnouts oder einer beginnenden Demenz. Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, Erinnerungslücken – all das kann aus einer unentdeckten Eisenüberladung resultieren. Leider wird dies in der Praxis selten abgeklärt. Dabei könnte eine einfache Blutuntersuchung Licht ins Dunkel bringen – und vielen Menschen ein Stück Lebensqualität zurückgeben.

Zungenbrennen stoppen: Das hilft wirklich 👆Diagnose, Therapie und Alltag

Behandlungsmöglichkeiten im Überblick

Aderlasstherapie als Standard

Ablauf und Häufigkeit

Bei der klassischen Aderlasstherapie wird dem Patienten in regelmäßigen Abständen Blut entnommen – ähnlich wie bei einer Blutspende. Doch warum eigentlich? Durch den Eisenverlust wird der Körper gezwungen, gespeichertes Eisen zur Neubildung roter Blutkörperchen zu mobilisieren. Anfangs erfolgt der Aderlass ein- bis zweimal pro Woche, später genügt oft ein Intervall von mehreren Monaten. Der genaue Rhythmus wird individuell festgelegt, basierend auf Ferritinwert und Allgemeinzustand. Viele empfinden die Prozedur überraschend gut verträglich.

Wirkung auf Symptome und Prognose

Was bringt die ganze Mühe? Eine Menge! Bereits nach wenigen Wochen berichten viele Patient*innen über spürbare Verbesserungen: mehr Energie, klareres Denken, bessere Haut. Auch intern sinkt das Risiko für Organschäden deutlich. Studien der Universitätsklinik Freiburg zeigen, dass die Lebenserwartung bei frühzeitig behandelter Hämochromatose nahezu normal bleibt. Das Beste daran? Die Methode kommt ohne Medikamente aus – sie ist natürlich, effektiv und medizinisch gut erforscht.

Eisenspeicherkrankheit Behandlung ergänzen

Ernährung und Bewegung im Alltag

Kein Aderlass ohne Eigeninitiative – das ist die Devise vieler Ärzt*innen. Eine eisenarme Ernährung hilft, das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Das bedeutet konkret: weniger rotes Fleisch, keine eisenangereicherten Produkte, dafür mehr Milchprodukte, Tee und Kaffee zu den Mahlzeiten – sie hemmen die Eisenaufnahme. Bewegung ist ebenfalls entscheidend, da sie Entzündungen reduziert und die Stoffwechselbalance fördert. Aber bitte nicht übertreiben – der Körper braucht Regeneration.

Kontrolle von Begleiterkrankungen

Hämochromatose kommt selten allein. Viele Betroffene leiden zusätzlich unter Bluthochdruck, Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen. Deshalb ist ein ganzheitlicher Blick wichtig: Regelmäßige Kontrollen beim Hausarzt, gezielte Blutanalysen und ein klarer Medikationsplan können entscheidend sein. Auch psychische Belastungen wie Erschöpfung oder Stimmungsschwankungen sollten ernst genommen werden. Der Körper ist ein System – und jedes Zahnrad zählt.

Medikamentöse Ansätze

Chelatbildner bei Unverträglichkeit

Nicht jeder verträgt die Aderlasstherapie gleich gut – etwa bei Blutarmut oder Herzproblemen. Hier kommen sogenannte Chelatbildner zum Einsatz. Diese Medikamente binden überschüssiges Eisen im Blut und ermöglichen die Ausscheidung über den Urin oder Stuhl. Ein Beispiel ist Deferasirox, das besonders bei sekundären Eisenüberladungen eingesetzt wird. Natürlich ist die Anwendung nicht ohne Nebenwirkungen – aber in bestimmten Fällen ein unverzichtbares Werkzeug.

Neue Therapieansätze in der Forschung

In den letzten Jahren hat die Forschung Fahrt aufgenommen. Wissenschaftler arbeiten an gezielten Hepcidin-Analoga – also Medikamenten, die das körpereigene Eisenhormon nachahmen. Erste klinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse, vor allem bei Patienten mit komplexen Genmutationen oder therapieresistenter Form. Auch Gentherapie wird diskutiert – noch Zukunftsmusik, aber ein Hoffnungsschimmer für schwere Verläufe. Wer hätte gedacht, dass Eisen einmal ein so spannendes Forschungsfeld wird?

Eisenspeicherkrankheit und Alkohol

Leberbelastung bei Hämochromatose

Alkohol als Risikofaktor für Komplikationen

Ein Glas Wein am Abend – klingt harmlos, oder? Doch bei Hämochromatose ist genau das problematisch. Alkohol und Eisen belasten beide die Leber, und zusammen wirken sie wie ein Brandbeschleuniger. Die Gefahr für Fibrose und Zirrhose steigt exponentiell, besonders bei regelmäßigem Konsum. Laut einer Studie aus Großbritannien verdoppelt sich das Leberkrebsrisiko bei Hämochromatose-Patienten mit Alkoholkonsum. Das ist keine Panikmache – sondern knallharte Realität.

Empfehlungen zur Alkoholreduktion

Die gute Nachricht: Es muss nicht immer kompletter Verzicht sein – aber klare Grenzen sind nötig. Viele Fachgesellschaften empfehlen maximal ein alkoholisches Getränk pro Woche oder sogar völlige Abstinenz bei bereits geschädigter Leber. In der Praxis hilft oft ein bewusster Umgang: alkoholfreie Alternativen ausprobieren, soziale Situationen neu gestalten, Unterstützung durch Gruppenangebote suchen. Der Schritt lohnt sich – für die Leber und das ganze Leben.

Wechselwirkungen mit Medikamenten

Enzyminduktion und Eisenstoffwechsel

Alkohol beeinflusst nicht nur die Leber direkt – sondern auch die Verstoffwechselung von Medikamenten über Enzymsysteme wie CYP3A4. Diese Enzyme spielen wiederum eine Rolle im Eisenhaushalt, etwa durch die Umwandlung von Hormonen oder Vitaminen. Das bedeutet: Alkohol kann die Wirkung bestimmter Medikamente abschwächen oder verstärken. Besonders bei Chelatbildnern oder Hormonpräparaten ist das relevant. Ein unterschätzter Faktor, der dringend in die Therapieplanung gehört.

Klinische Beobachtungen bei Konsum

In der Praxis berichten Ärztinnen immer wieder von schlechteren Therapieergebnissen bei Patientinnen mit regelmäßigem Alkoholkonsum. Aderlasstermine werden schlechter vertragen, Leberwerte bleiben erhöht, Symptome persistieren. Auch die Motivation zur Lebensstiländerung ist bei Betroffenen oft geringer – ein psychologischer Aspekt, der mitgedacht werden muss. Es zeigt sich: Medizin wirkt nicht isoliert. Sie braucht den Menschen, der mitarbeitet.

Lebenserwartung und Prognose

Einfluss der frühen Diagnose

Verlauf bei rechtzeitiger Behandlung

Die wohl wichtigste Erkenntnis: Wer früh diagnostiziert wird, hat nahezu die gleiche Lebenserwartung wie gesunde Menschen. Klingt banal? Ist es nicht. Denn viele Betroffene schleppen sich über Jahre mit Symptomen, bevor eine klare Diagnose gestellt wird. Mit konsequenter Therapie – vor allem Aderlass – lassen sich Organschäden in den meisten Fällen verhindern. Die entscheidenden Jahre? Zwischen 35 und 50. Genau da liegt das Fenster für nachhaltige Gesundheit.

Rolle der Eigenverantwortung

Ohne Eigeninitiative geht’s nicht. Patienten, die ihre Werte regelmäßig kontrollieren, sich über ihre Erkrankung informieren und aktiv mit Ärzt*innen zusammenarbeiten, erzielen deutlich bessere Ergebnisse. Das zeigt nicht nur die Erfahrung, sondern auch Studien zur „Patient Empowerment“. Wer Verantwortung übernimmt, lebt gesünder – und oft auch glücklicher. Denn chronische Erkrankungen lassen sich nicht wegtherapieren. Aber sie lassen sich gestalten.

Eisenspeicherkrankheit Lebenserwartung

Statistische Daten aus Studien

Zahlen sagen mehr als Gefühl. Eine große Langzeitstudie aus Dänemark zeigte, dass Hämochromatose-Patienten ohne Leberbeteiligung eine fast identische Lebenserwartung hatten wie die Allgemeinbevölkerung. Bei unbehandelten Fällen mit Leberzirrhose jedoch sank die Prognose drastisch – um bis zu 20 Jahre. Das unterstreicht die Bedeutung der Früherkennung. Ferritin und Transferrinsättigung sind keine „Nebensache“ – sie sind ein Fenster in die Zukunft.

Lebensqualität mit Therapie

Aber was ist mit dem Alltag? Die gute Nachricht: Viele Patient*innen berichten, dass sich ihr Leben mit Therapie sogar verbessert hat. Weniger Müdigkeit, bessere Stimmung, mehr Kontrolle über den Körper – ein echter Gewinn an Lebensqualität. Klar, es gibt Einschränkungen: regelmäßige Arztbesuche, bewusste Ernährung, vielleicht ein bisschen weniger Alkohol. Aber was ist das schon, wenn man dafür seine Gesundheit zurückgewinnt?

Lebensmittel mit viel Kalium: Die 10 stärksten Kaliumbomben 👆Fazit

Die Eisenspeicherkrankheit ist tückisch – weil sie leise beginnt und sich oft erst bemerkbar macht, wenn bereits Schäden entstanden sind. Doch die gute Nachricht: Wer seine Blutwerte kennt, Symptome ernst nimmt und früh handelt, hat beste Chancen auf ein normales Leben. Aderlasstherapie, angepasste Ernährung, regelmäßige Kontrollen – all das ist machbar und wirksam. Besonders Frauen sollten auf typische Warnzeichen achten, da sie aufgrund hormoneller Schutzfaktoren später Symptome zeigen und dadurch häufiger spät diagnostiziert werden. Was zählt, ist das Bewusstsein: Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto einfacher ist sie zu behandeln. Gesundheit beginnt im Labor – und beim Zuhören auf den eigenen Körper.

Papaya gesund: Abnehmen & Entgiften? 👆FAQ

Wie erkenne ich eine Eisenspeicherkrankheit frühzeitig?

Die Eisenspeicherkrankheit bleibt oft jahrelang unentdeckt, da Symptome wie Müdigkeit, Hautveränderungen oder Libidoverlust unspezifisch sind. Frühwarnzeichen können eine erhöhte Transferrinsättigung oder Ferritinwerte im Blutbild sein. Wer solche Werte hat oder familiär vorbelastet ist, sollte einen HFE-Gentest in Betracht ziehen.

Können Frauen auch eine Eisenspeicherkrankheit bekommen?

Ja – Frauen sind genauso genetisch betroffen wie Männer, zeigen jedoch häufig erst nach der Menopause Symptome, da sie zuvor durch die Menstruation regelmäßig Eisen verlieren. Spätestens mit Eintritt in die Wechseljahre ist eine ärztliche Kontrolle der Eisenwerte sinnvoll.

Ist Alkohol bei Eisenspeicherkrankheit wirklich so gefährlich?

Ja, Alkohol verstärkt die Leberschädigung durch Eisen drastisch. Bei Hämochromatose wirkt Alkohol wie ein Brandbeschleuniger. Schon kleine Mengen regelmäßig getrunken können das Risiko für Leberfibrose oder sogar Leberkrebs deutlich erhöhen.

Was sind typische Blutwerte bei einer Eisenspeicherkrankheit?

Auffällig sind meist ein Ferritinwert über 300 ng/ml bei Männern (über 200 ng/ml bei Frauen) sowie eine Transferrinsättigung über 45 %. Wichtig ist aber immer die Kombination mehrerer Werte und die ärztliche Interpretation – insbesondere bei gleichzeitig bestehenden Entzündungen.

Wie hoch ist die Lebenserwartung bei Eisenspeicherkrankheit?

Wird die Eisenspeicherkrankheit frühzeitig erkannt und behandelt, ist die Lebenserwartung nahezu normal. Unbehandelt jedoch – vor allem bei bereits geschädigter Leber – kann sich die Prognose um viele Jahre verschlechtern. Regelmäßige Aderlässe sind daher entscheidend.

Was passiert, wenn ich die Krankheit nicht behandle?

Eine unbehandelte Eisenspeicherkrankheit kann zu massiven Organschäden führen: Leberzirrhose, Herzrhythmusstörungen, Diabetes Typ 2 oder Hormonstörungen sind mögliche Folgen. Auch psychische Symptome wie Depression oder Vergesslichkeit treten häufig auf – oft unerkannt.

Hilft eine spezielle Ernährung bei der Behandlung?

Ja, eine bewusst eisenarme Ernährung kann den Therapieerfolg deutlich verbessern. Wichtig ist der Verzicht auf rotes Fleisch, eisenhaltige Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel. Kaffee und Milchprodukte zu den Mahlzeiten reduzieren die Eisenaufnahme zusätzlich.

Ist eine Eisenspeicherkrankheit heilbar?

Heilbar im klassischen Sinn nicht – aber sehr gut kontrollierbar. Die Erkrankung lässt sich durch Aderlässe, Medikamente (in Sonderfällen) und Lebensstiländerung so gut behandeln, dass Betroffene ein normales Leben führen können. Wichtig ist die frühzeitige Diagnose.

Wie oft muss ich zur Aderlasstherapie?

Das hängt vom Ferritinwert und vom Allgemeinzustand ab. In der Anfangsphase erfolgt der Aderlass meist ein- bis zweimal pro Woche. Sobald sich die Werte normalisieren, reicht oft ein Aderlass alle drei bis sechs Monate. Der individuelle Therapieplan wird gemeinsam mit der Ärztin erstellt.

Warum wird die Eisenspeicherkrankheit bei Frauen so spät erkannt?

Die Symptome bei Frauen treten oft erst spät auf – durch die monatlichen Blutverluste werden Eisenüberschüsse zunächst ausgeglichen. Erst nach der Menopause steigen die Ferritinwerte messbar an. Dazu kommt, dass viele Beschwerden wie Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder Hautprobleme als “weiblich normal” abgetan werden – was die Diagnose verzögert.

Niedriger Blutdruck Hausmittel: Was wirklich hilft 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung