Leberwerte zu hoch – doch ab wann wird es lebensbedrohlich? Wir zeigen dir, welche Zahlen dich zum Arzt bringen sollten. Nicht warten – jetzt wissen!

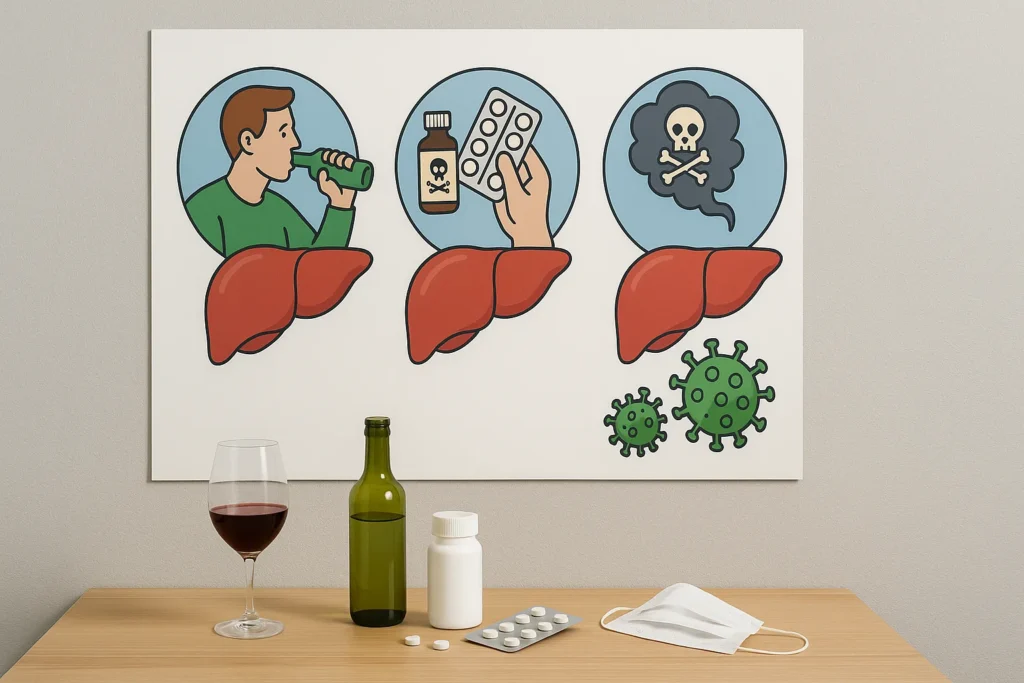

Ursachen erhöhter Leberwerte

Alkohol und seine Langzeitwirkungen

Regelmäßiger Alkoholkonsum

Enzyminduktion in der Leber

Es klingt harmlos: Ein Glas Wein zum Feierabend. Doch die Leber denkt da anders. Schon regelmäßiger moderater Alkoholkonsum kann zur sogenannten Enzyminduktion führen – ein biochemischer Prozess, bei dem die Leber vermehrt Enzyme wie die γ-GT oder ALT produziert, um den Alkohol effizienter abzubauen. Das klingt zunächst nach Anpassung, doch langfristig bedeutet es Überforderung. Diese Enzyminduktion ist ein Frühsignal für chronische Belastung (Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, 2021). Wer seine Leber ständig zwingt, mehr zu leisten, zahlt später oft mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Fettleberentwicklung durch Alkohol

Hier wird es ernst. Übermäßiger Alkoholkonsum führt zu einer sogenannten alkoholischen Steatose – einer Verfettung der Leberzellen. Dabei wird der Stoffwechsel derart verändert, dass Fette nicht mehr abgebaut, sondern gespeichert werden. Innerhalb weniger Monate kann eine sogenannte “alkoholische Fettleber” entstehen – oft völlig unbemerkt. Studien zeigen, dass bis zu 90 % der chronisch trinkenden Menschen eine solche Verfettung aufweisen (WHO Alcohol Report, 2022). Und das Erschreckende: Es bleibt selten dabei.

Risiko für Fibrosebildung

Eine verfettete Leber ist keine harmlose Zwischenstufe, sondern eine tickende Zeitbombe. Bleibt der Alkoholkonsum bestehen, versucht die Leber, sich durch Umbauprozesse selbst zu schützen – was zur Bildung von Bindegewebe führt, der sogenannten Fibrose. Damit beginnt der schleichende Weg zur Zirrhose. Dieser Übergang verläuft oft still, ohne Schmerzen, ohne Warnzeichen. Genau darin liegt die Gefahr. Fibrosen können sich irreversibel entwickeln, selbst wenn der Alkoholkonsum irgendwann eingestellt wird.

Reversibilität nach Abstinenz

Aber es gibt Hoffnung – und zwar nicht nur theoretisch. Zahlreiche klinische Studien belegen, dass eine frühzeitige Alkoholabstinenz die Leberstruktur stabilisieren und sogar teilweise regenerieren kann (Leberatlas der Universität Heidelberg, 2020). Die Fettleber kann sich zurückbilden, Entzündungsparameter normalisieren sich. Doch je länger die Belastung andauert, desto weniger Spielraum bleibt. Deshalb gilt: Je früher man die Reißleine zieht, desto höher die Chance auf vollständige Erholung.

Akuter Alkoholmissbrauch

Hepatitis alkoholica

Plötzlich geht es schnell: Bei massivem Alkoholmissbrauch kann es zu einer akuten Entzündung des Lebergewebes kommen, der sogenannten alkoholischen Hepatitis. Sie zeigt sich durch erhöhte Transaminasen, Gelbsucht, Schmerzen im rechten Oberbauch – und in schweren Fällen durch Leberversagen. Klinisch ist sie oft dramatisch, mit hoher Sterblichkeit (DGVS-Leitlinie Alkoholassoziierte Lebererkrankungen, 2022). Besonders tückisch: Betroffene erkennen die Gefahr oft zu spät.

Einfluss auf γ-GT und GPT

Ein akuter Alkoholrausch wirkt wie ein Schlag auf die Leber – die Enzymwerte schießen in die Höhe. Besonders auffällig ist die γ-GT, die als sensibler Marker für Alkoholbelastung gilt. Kombiniert mit erhöhtem GPT (ALT) ergibt sich ein klares Bild einer toxischen Schädigung. Aber Achtung: Auch andere Ursachen können ähnliche Werte hervorrufen. Daher ist die isolierte Betrachtung wenig hilfreich. Nur im klinischen Zusammenhang ergibt sich eine sichere Interpretation.

Symptome erhöhter Leberwerte

Was spürt man, wenn die Werte entgleisen? Oft – gar nichts. Genau das macht es so gefährlich. Müdigkeit, Appetitlosigkeit, leichte Übelkeit – kaum jemand bringt das mit der Leber in Verbindung. Erst wenn Symptome wie Gelbsucht, Juckreiz oder Blutungsneigung auftreten, ist der Schaden oft bereits weit fortgeschritten. Alkohol verschleiert dabei die eigene Wahrnehmung zusätzlich – sowohl emotional als auch körperlich.

Diagnostische Abgrenzung

Nicht jeder mit erhöhten Werten trinkt – und nicht jeder Trinkende hat auffällige Werte. Deshalb ist die sorgfältige Differenzialdiagnostik entscheidend. Bildgebung, Serologie, Leberelastographie: Nur durch die Kombination verschiedener Verfahren lässt sich klar differenzieren, ob der Alkohol wirklich der Auslöser ist oder ob eine andere Lebererkrankung vorliegt. Klinisch relevante Scores wie der Maddrey-Index helfen dabei, die Schwere alkoholischer Leberschäden objektiv zu bewerten.

Medikamente und Toxine

Leberwerte zu hoch durch Medikamente

Paracetamol und Leberschäden

Paracetamol – harmlos im Ruf, aber gefährlich in der Wirkung, wenn es überdosiert wird. Bereits Mengen über 4 g pro Tag gelten als lebertoxisch. Im Körper wird ein Teil des Wirkstoffs über ein Zwischenprodukt abgebaut, das in zu hoher Konzentration toxisch wirkt. Bei chronischem Schmerzgebrauch oder bei gleichzeitiger Alkoholaufnahme potenziert sich das Risiko massiv (Bundesinstitut für Arzneimittel, 2021). Besonders kritisch: Viele kennen diese Grenze nicht.

Cholestase durch Antibiotika

Nicht alle Medikamente greifen die Leber direkt an. Einige, wie bestimmte Antibiotika (z. B. Amoxicillin-Clavulansäure), blockieren den Gallenfluss – die sogenannte Cholestase. Das führt zu erhöhten γ-GT- und AP-Werten und kann sich durch Juckreiz und dunklen Urin äußern. Solche Reaktionen sind meist reversibel, setzen aber eine schnelle Absetzung des Medikaments voraus. Deshalb gilt: Leberwerte bei jeder Langzeitmedikation regelmäßig kontrollieren.

Schmerzmittel im Langzeitgebrauch

Nicht nur Paracetamol, sondern auch NSAR wie Ibuprofen oder Diclofenac können bei dauerhafter Einnahme die Leberfunktion beeinträchtigen. Die Schäden entstehen nicht immer akut, sondern können sich über Monate hinweg aufbauen. Wer regelmäßig Schmerzmittel einnimmt – etwa bei chronischen Rückenschmerzen –, sollte mit dem Hausarzt über alternative Strategien sprechen, bevor es zu spät ist.

Antidepressiva und Enzymanstieg

Ein wenig bekannter, aber nicht unwichtiger Faktor: Bestimmte Antidepressiva wie Amitriptylin oder Duloxetin können zu einem asymptomatischen Anstieg der Leberwerte führen. Diese Erhöhung bleibt oft unentdeckt, weil keine klassischen Beschwerden auftreten. Doch für Patienten mit bereits bestehender Lebervorgeschichte ist das ein ernstzunehmender Risikofaktor. Deshalb gehören Leberwerte auch bei psychischer Medikation zum Standardmonitoring.

Umweltgifte und Lösungsmittel

Berufliche Exposition

Wer in bestimmten Industriezweigen arbeitet – etwa in der Lack-, Klebstoff- oder Reinigungsmittelproduktion –, ist möglicherweise regelmäßig flüchtigen organischen Lösungsmitteln ausgesetzt. Diese gelangen über die Atemwege oder Hautkontakt in den Körper und müssen in der Leber abgebaut werden. Bei chronischer Belastung steigt das Risiko für toxische Hepatitisformen. Betriebsärztliche Kontrollen und Schutzmaßnahmen sind hier Pflicht (Berufsgenossenschaft Chemie, 2023).

Lebertoxische Schwermetalle

Auch Schwermetalle wie Blei, Quecksilber oder Cadmium belasten die Leber massiv. Sie lagern sich in den Hepatozyten ab und stören deren Stoffwechsel auf zellulärer Ebene. Besonders gefährdet sind Menschen mit Kontakt zu Elektroschrott, Industrieabfällen oder unsachgemäß entsorgten Batterien. Entgiftungsmechanismen der Leber sind hierbei schnell überfordert – ein langfristiger Schaden ist vorprogrammiert, wenn keine Schutzmaßnahmen greifen.

Virusinfektionen und Co

Hepatitis A, B, C, E

Übertragungswege und Prävention

Jede dieser Virushepatitiden hat ihren eigenen Weg in den Körper – Hepatitis A und E meist über verunreinigtes Wasser oder Nahrung, B und C primär über Blut-zu-Blut-Kontakt. Die Prävention ist deshalb unterschiedlich: Hygienemaßnahmen, Impfungen, sichere Injektionstechniken – all das kann das Infektionsrisiko deutlich reduzieren. Gerade im Gesundheitswesen ist der Impfschutz gegen Hepatitis B längst Standard (Robert-Koch-Institut, 2022).

Chronischer Verlauf und Folgen

Besonders Hepatitis B und C haben das Potenzial, chronisch zu werden – und damit die Leber über Jahrzehnte hinweg zu belasten. Die stille Entzündung zerstört das Gewebe langsam, aber stetig. Nicht selten endet dieser Prozess in Leberfibrose oder sogar Karzinomen. Moderne antivirale Therapien sind zwar wirksam, doch die Früherkennung bleibt das entscheidende Kriterium für den Therapieerfolg.

EBV und CMV in der Leber

Leberwerte bei Virusinfekten

Das Epstein-Barr-Virus (EBV) und das Zytomegalievirus (CMV) sind weit verbreitet – und oft unauffällig. Doch sie können bei Immungeschwächten oder Schwangeren durchaus zu erhöhten Leberwerten führen. Dabei stehen GPT und GOT im Vordergrund, während klassische Symptome wie Fieber oder Lymphknotenschwellung fehlen können. Daher ist die laborchemische Diagnostik hier besonders wichtig.

Transaminasen-Differenzierung

Die Transaminasen – insbesondere AST und ALT – liefern in Kombination mit anderen Parametern wie γ-GT oder AP wertvolle Hinweise auf die Ursache einer Lebererkrankung. Während bei EBV häufig AST überwiegt, zeigt CMV eine eher gemischte Enzymerhöhung. Diese Differenzierung hilft bei der klinischen Einschätzung und verhindert unnötige invasive Maßnahmen.

Stoffwechsel und Autoimmunerkrankungen

Hämochromatose, Morbus Wilson

Eisen- und Kupferüberladung

Bei der Hämochromatose reichert sich Eisen in der Leber an, bei Morbus Wilson ist es Kupfer. In beiden Fällen führen diese Metallionen zu oxidativem Stress und Zelltod. Was wie eine seltene Erbkrankheit klingt, betrifft in Deutschland mehrere tausend Menschen (Uniklinik Düsseldorf, 2021). Die Folge: chronische Entzündung, Fibrose, Zirrhose – wenn nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wird.

Genetische Testverfahren

Zum Glück sind diese Erkrankungen genetisch gut erfassbar. Mutationen im HFE-Gen (bei Hämochromatose) oder ATP7B-Gen (bei Morbus Wilson) können durch gezielte Tests nachgewiesen werden. Diese Diagnostik ist besonders wichtig bei familiärer Vorbelastung oder unklar erhöhten Leberwerten. Denn je früher erkannt, desto besser behandelbar – etwa durch Phlebotomie oder Chelatbildner.

Autoimmunhepatitis

Diagnostik mit Antikörpern

Wenn das Immunsystem die eigenen Leberzellen angreift, spricht man von Autoimmunhepatitis. Diese Erkrankung zeigt sich häufig bei jungen Frauen und kann schleichend oder akut verlaufen. Diagnostisch wegweisend sind Autoantikörper wie ANA, SMA oder LKM. Ergänzt durch Leberbiopsie entsteht ein klares Bild – doch nur, wenn gezielt danach gesucht wird.

Verlauf ohne Behandlung

Ohne Therapie kann sich die Autoimmunhepatitis rasch verschlechtern. Die Leber entzündet sich chronisch, es kommt zu Fibrose, später zur Zirrhose. Doch das wirklich Bittere ist: Viele Betroffene erhalten erst spät eine Diagnose – weil die Symptome unspezifisch sind und die Krankheit so selten ist. Kortikosteroide und Immunsuppressiva helfen – aber nur, wenn die Zeit noch reicht.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Diagnose und Interpretation

Leberwerte Tabelle und Normbereiche

Leberwerte Tabelle Frauen

Normwerte für AST, ALT, γ-GT

Frauenkörper funktionieren anders – und das spiegelt sich auch in den Leberwerten wider. Während Männer in der Regel höhere Referenzwerte bei Transaminasen wie AST (Aspartat-Aminotransferase) und ALT (Alanin-Aminotransferase) aufweisen, liegen die Normgrenzen bei Frauen niedriger. Das bedeutet: Ein Wert, der bei einem Mann noch als unauffällig gilt, kann bei einer Frau bereits auf eine latente Belastung hinweisen. Laut Referenzdaten der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie (DGKC, 2021) liegt der obere Normwert für ALT bei Frauen meist zwischen 0–35 U/l, für AST bei etwa 0–30 U/l und für γ-GT unter 40 U/l – allerdings immer abhängig vom Labor.

Zyklusbedingte Schwankungen

Ein Aspekt, den viele übersehen: Die weiblichen Leberwerte unterliegen zyklusabhängigen Schwankungen. In der Lutealphase – also nach dem Eisprung – können bestimmte Enzyme leicht erhöht sein, ohne dass dies krankhaft wäre. Auch hormonelle Kontrazeptiva wirken sich auf die Leberleistung aus, insbesondere auf die Produktion von Gallensäuren und die Verstoffwechselung lipophiler Medikamente. Deshalb sollten Laborkontrollen bei Frauen immer in Kenntnis des Zykluszeitpunkts interpretiert werden – ein Detail, das in der Praxis leider oft ignoriert wird.

Alters- und Geschlechtsunterschiede

Jugendliche vs. Erwachsene

Gerade bei Jugendlichen sind erhöhte Leberwerte nicht immer ein Alarmsignal. Während der Pubertät verändern sich viele Stoffwechselprozesse, und ein temporärer Anstieg einzelner Enzyme kann physiologisch sein. Das betrifft vor allem AST und γ-GT. Erst ab dem jungen Erwachsenenalter stabilisieren sich diese Werte. Die Interpretation bei Jugendlichen erfordert also ein hohes Maß an Erfahrung und altersangepasste Referenzwerte (Pädiatrisches Laborhandbuch, 2020).

Männer vs. Frauen im Vergleich

Männer besitzen im Schnitt mehr Muskelmasse – und das beeinflusst indirekt auch Enzyme wie AST, die nicht nur in der Leber, sondern auch in Muskulatur vorkommen. Frauen hingegen haben eine empfindlichere Reaktion auf Gifte, Medikamente und hormonelle Veränderungen. All das schlägt sich in den Leberwerten nieder. Daraus folgt: Wer beide Geschlechter mit denselben Maßstäben bewertet, riskiert Fehlinterpretationen. Eine gendergerechte Medizin beginnt also nicht beim Medikament, sondern schon bei der Blutuntersuchung.

Welche Leberwerte sind gefährlich

Kritische Schwellenwerte

GPT über 100 U/l

Wenn die GPT – auch ALT genannt – über 100 U/l steigt, schrillen die Alarmglocken. Das ist keine zufällige Zahl. Sie markiert eine Schwelle, ab der die Leberzellschädigung meist massiver ist. Ursachen können toxisch, infektiös oder autoimmun sein. Dabei ist nicht nur der absolute Wert entscheidend, sondern auch die Geschwindigkeit des Anstiegs. Ein plötzlicher Sprung von 30 auf 120 U/l kann dramatischer sein als ein chronischer Verlauf bei 80–100 U/l. Deshalb ist Verlaufskontrolle so essenziell (DGVS, 2022).

Bilirubin oberhalb 2 mg/dl

Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs. Wenn die Werte über 2 mg/dl steigen, zeigt sich dies meist äußerlich – etwa durch Gelbfärbung von Haut und Augen. Doch intern bedeutet es mehr: Entweder liegt eine Blockade im Gallensystem vor oder die Leber kann das Bilirubin nicht mehr richtig konjugieren. In beiden Fällen liegt ein ernstzunehmender Funktionsverlust vor, der sofort abgeklärt werden muss. Werte über 5 mg/dl gelten als hochpathologisch.

Leberversagen rechtzeitig erkennen

Symptome bei extremen Werten

Wenn sich der Stoffwechsel überschlägt und klassische Enzyme wie ALT, AST oder γ-GT förmlich explodieren, signalisiert der Körper das nicht immer direkt. Müdigkeit, Koordinationsprobleme oder Übelkeit wirken unspezifisch. Doch in der Kombination mit Gerinnungsstörungen oder Bewusstseinseintrübung deutet alles auf eine beginnende Leberinsuffizienz hin – ein Notfall! Besonders dramatisch: Die Symptome kommen oft schleichend, aber sie eskalieren schnell. Wer einmal einen Fall in der Notaufnahme erlebt hat, wird diesen Moment nie vergessen.

Notfallindikationen

Worauf müssen Ärztinnen und Ärzte achten? Quick-Wert unter 50 %, Ammoniak im Blut, Bilirubin über 10 mg/dl – das sind Red Flags. Aber auch Patienten mit zuvor stabilen Leberwerten können durch Medikamente, Infekte oder innere Blutungen plötzlich dekompensieren. Daher gehört die Leberfunktion bei jedem unklaren Krankheitsbild auf die Checkliste – besonders bei älteren Menschen, Schwangeren oder immunsupprimierten Personen.

Bildgebende und invasive Verfahren

Ultraschall bei Leberwert-Erhöhung

Fettleber erkennen

Die Sonographie ist ein unschätzbares Werkzeug – vorausgesetzt, sie wird korrekt angewendet. Eine Fettleber zeigt sich durch erhöhte Echogenität, was bedeutet: Das Lebergewebe reflektiert mehr Schall, weil es mit Fett durchzogen ist. Das klingt einfach, ist aber interpretativ anspruchsvoll, besonders bei übergewichtigen Patienten. Deshalb sollte die Sonographie immer in Kombination mit Laborwerten interpretiert werden. Erst das ergibt ein vollständiges Bild.

Raumforderungen abgrenzen

Nicht jeder Schatten im Ultraschall ist harmlos. Tumoren, Zysten, Hämangiome – all das kann hinter einem unklaren Leberbild stecken. Besonders kritisch: kleine Läsionen unter 2 cm, die leicht übersehen werden. Hier hilft die sogenannte Kontrastmittel-Sonographie, um gutartige von bösartigen Strukturen zu unterscheiden. Aber: Nur erfahrene Untersucher erkennen subtile Unterschiede – Erfahrung zählt hier mehr als Technik.

Fibroscan und Biopsie

Nichtinvasive Verlaufsdiagnostik

Der Fibroscan – auch als transient elastography bekannt – misst die Steifigkeit des Lebergewebes und gibt so Rückschluss auf den Grad der Verhärtung, also der Fibrose. Das Verfahren ist schmerzfrei, schnell und extrem hilfreich bei chronischen Lebererkrankungen. Doch es ersetzt nicht die gesamte Diagnostik, sondern ergänzt sie. Ideal für Kontrolluntersuchungen bei Hepatitis oder Fettleber.

Wann ist eine Biopsie nötig?

Die Leberbiopsie bleibt der Goldstandard – aber nur, wenn die Indikation stimmt. Bei unklarer Enzymkonstellation, V.a. Autoimmunhepatitis oder Verdacht auf Tumor ist sie unverzichtbar. Sie liefert histologische Details, die keine andere Methode bietet. Natürlich ist sie invasiv und birgt Risiken, etwa Blutungen. Aber bei richtiger Indikationsstellung ist der Erkenntnisgewinn oft entscheidend für die weitere Therapieplanung.

Symptome bei zu hohen Leberwerten

Frühsymptome

Müdigkeit und Konzentrationsprobleme

Wer sich ständig erschöpft fühlt, obwohl der Schlaf ausreichend war, denkt selten an die Leber. Doch genau hier versteckt sich oft das erste Zeichen eines gestörten Stoffwechsels. Die Leber ist nämlich nicht nur Entgiftungsorgan, sondern auch Energieregulator. Wenn sie überfordert ist, sinkt der Energielevel – sowohl körperlich als auch geistig. Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und leichte Stimmungsschwankungen sind Warnzeichen, die viel zu oft bagatellisiert werden.

Druckgefühl im Oberbauch

Ein unterschätztes Symptom: ein dumpfer Druck unter dem rechten Rippenbogen. Es fühlt sich nicht schmerzhaft an, eher unangenehm – wie ein ständiges “Ziehen”. Dieses Druckgefühl resultiert oft aus einer vergrößerten Leber, die auf das umliegende Gewebe drückt. Solche Veränderungen sind sonographisch gut erkennbar, aber selten Teil routinemäßiger Untersuchungen. Deshalb: Bei unklarem Oberbauchgefühl lieber einmal zu viel als zu wenig nachsehen lassen.

Spätsymptome

Juckreiz und Gelbfärbung

Wenn die Haut ohne äußeren Grund zu jucken beginnt – besonders nachts –, kann das ein Hinweis auf gestörten Gallenfluss sein. Gleichzeitig kann sich eine subklinische Gelbsucht zeigen: leichte Gelbfärbung der Augen, dunkler Urin, heller Stuhl. Diese Symptome sind Ausdruck einer zunehmenden Bilirubinretention, was auf einen erheblichen Funktionsverlust der Leber hinweist. Ein Warnzeichen, das oft unterschätzt wird.

Blutungsneigung und Ödeme

Späte Stadien einer Leberfunktionsstörung zeigen sich drastisch: Zahnfleischbluten, blaue Flecken ohne Stoß, geschwollene Beine. Diese Zeichen deuten auf eine beeinträchtigte Syntheseleistung der Leber hin – insbesondere die Produktion von Gerinnungsfaktoren und Albumin ist gestört. Die Folge: Blut gerinnt schlechter, Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe. In dieser Phase ist schnelle medizinische Intervention erforderlich, um lebensbedrohliche Komplikationen zu vermeiden.

Hämorrhoiden 1 Grades: Symptome, Ursachen, Hilfe 👆Therapie, Lebensstil und Maßnahmen

Leberwerte zu hoch – Was tun?

Sofortmaßnahmen bei stark erhöhten Werten

Ärztliche Abklärung

Wenn die Leberwerte plötzlich stark ansteigen, ist der Gang zur Ärztin oder zum Arzt keine Option mehr – sondern eine Notwendigkeit. In der klinischen Praxis bedeutet das: Innerhalb von 24 bis 48 Stunden sollten Blutbild, Leberparameter, Gerinnung und ggf. bildgebende Diagnostik erfolgen. Besonders wenn zusätzlich Symptome wie Gelbfärbung, Oberbauchschmerzen oder Müdigkeit auftreten, ist schnelles Handeln entscheidend. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin empfiehlt bei Transaminasen über dem Dreifachen des Normwertes eine sofortige ärztliche Einschätzung (DGIM, 2023). In meiner Erfahrung hat genau diese frühe Reaktion oft schlimmere Verläufe verhindert – auch wenn der Patient sich zunächst “nur etwas abgeschlagen” fühlte.

Verzicht auf Alkohol und Medikamente

Es klingt so banal – und ist doch der wichtigste erste Schritt: Alles, was die Leber zusätzlich belasten könnte, muss sofort gestoppt werden. Dazu gehört natürlich Alkohol, aber auch rezeptfreie Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen, die häufig unterschätzt werden. Selbst pflanzliche Präparate können die Leber stressen, besonders bei bestehender Vorschädigung. Hier hilft ein Medikamentencheck durch den Hausarzt. Ich erinnere mich gut an eine Patientin, die wegen Kopfschmerzen täglich eine “harmlose” Schmerztablette nahm – und deren Leberwerte unbemerkt durch die Decke gingen.

Langfristige Therapieplanung

Ursachenorientierte Behandlung

Jede erhöhte Leberwertkonstellation erzählt eine Geschichte – und genau diese muss therapeutisch verstanden werden. Ist die Ursache ein Virus, kommt eine antivirale Therapie infrage. Bei Fettleber sind Lebensstiländerungen das A und O. Und bei Autoimmunprozessen braucht es Immunsuppressiva. Eine einheitliche Standardtherapie gibt es nicht – stattdessen wird individuell auf Basis von Laborwerten, Bildgebung und Biopsie geplant. Die Leitlinie der DGVS betont ausdrücklich den interdisziplinären Ansatz, der Hepatologie, Ernährung und Psychosomatik verknüpft (DGVS, 2022).

Verlaufskontrolle im Labor

Es reicht nicht, einmal zu messen. Die Leber ist ein dynamisches Organ – und genau deshalb braucht es regelmäßige Kontrollen. Je nach Ausgangslage werden die Parameter alle zwei bis sechs Wochen überprüft. Wichtig ist dabei die Tendenz: Verbessert sich der Wert? Bleibt er stabil? Oder verschlechtert er sich trotz Therapie? Erst diese Entwicklung ermöglicht echte Rückschlüsse auf Therapieerfolg oder Anpassungsbedarf. In der Praxis empfehle ich Patient:innen oft ein Tagebuch – nicht nur mit Werten, sondern auch mit Ernährung, Stimmung, Belastung. Die Muster, die dabei sichtbar werden, sind oft verblüffend.

Leberwerte zu hoch – Ernährung anpassen

Ernährung bei Fettleber

Zucker- und Fettreduktion

Die häufigste Ursache erhöhter Leberwerte in westlichen Gesellschaften? Nicht Alkohol. Sondern Zucker und ungesunde Fette – besonders Fruktose und Transfette. Studien zeigen, dass ein hoher Fruktosekonsum die Fettleber ähnlich stark begünstigt wie regelmäßiger Alkoholkonsum (Journal of Hepatology, 2021). Deshalb gilt: Softdrinks streichen, industriell verarbeitete Produkte meiden und beim Kochen auf pflanzliche Fette wie Olivenöl setzen. Schon ein bewusster Blick auf Zutatenlisten kann hier Wunder wirken.

Ballaststoffreiche Kost

Was viele unterschätzen: Ballaststoffe entlasten die Leber gleich mehrfach. Sie fördern nicht nur die Verdauung, sondern beeinflussen auch das Mikrobiom – und damit indirekt die Leberfunktion. Hafer, Linsen, Vollkorn, Gemüse – das klingt nach klassischem Rat, ist aber wissenschaftlich mehrfach belegt. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann Transaminasen senken, die Insulinresistenz verbessern und den Fettanteil der Leber reduzieren (EFSA, 2020). Es lohnt sich also, den Brotkorb neu zu denken – und durch Hülsenfrüchte zu ersetzen.

Diätetische Empfehlungen

Mediterrane Ernährung

Wissenschaft trifft Geschmack – das ist die mediterrane Kost. Sie basiert auf frischem Gemüse, hochwertigem Öl, Fisch, wenig rotem Fleisch und moderater Kohlenhydrataufnahme. Klinische Studien wie PREDIMED haben gezeigt, dass diese Ernährungsform nicht nur das Herz schützt, sondern auch bei Fettleber signifikante Verbesserungen bringt. Ich erinnere mich an einen 58-jährigen Patienten, der dank mediterraner Ernährung seine Leberwerte in nur sechs Monaten halbierte – ohne Medikamente. Das Beste daran? Er blieb dabei – weil es schmeckt.

Kalorienrestriktion und Fasten

Weniger essen – klingt einfach, ist aber psychologisch herausfordernd. Doch für viele ist eine moderat reduzierte Kalorienaufnahme der Schlüssel zur Lebergesundheit. Schon eine Gewichtsreduktion von 5–10 % kann die Leberfettmenge deutlich senken. Intermittierendes Fasten – etwa 16:8 – zeigt dabei besonders gute Effekte, ohne dass man Kalorien zählen muss (Deutsches Ärzteblatt, 2022). Aber Achtung: Nicht jede Methode passt zu jedem Menschen. Deshalb sollte man nicht einfach “nach Plan” fasten, sondern mit einer Ernährungsberatung individuell abstimmen.

Prävention und Gesundheitsförderung

Bewegung und Gewichtskontrolle

BMI-Reduktion und Leberentlastung

Ein zu hoher Body-Mass-Index (BMI) ist einer der stärksten Risikofaktoren für dauerhaft erhöhte Leberwerte. Wer abnimmt – selbst nur um wenige Kilo – entlastet seine Leber spürbar. Dabei zählt nicht nur das Gewicht, sondern vor allem das viszerale Fett, also das Fett um die Organe. Studien zeigen, dass schon ein Verlust von 5 % Körpergewicht bei übergewichtigen Menschen die Leberenzymwerte signifikant senkt (Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2021). Eine langsame, nachhaltige Gewichtsabnahme ist dabei effektiver als radikale Diäten.

Sportempfehlungen bei Leberwertproblemen

Bewegung ist mehr als Kalorienverbrauch. Sie verändert die Leberfunktion direkt – durch Verbesserung der Insulinempfindlichkeit, durch Entzündungshemmung, durch Aufbau von Muskelmasse. Empfohlen werden mindestens 150 Minuten moderates Training pro Woche – idealerweise kombiniert aus Ausdauer und Kraft. Dabei zählt auch jede kleine Einheit: Der tägliche Spaziergang, die Treppe statt des Lifts, das Rad zur Arbeit. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Konstanz. Und ja – selbst bei erhöhten Werten kann Bewegung helfen, bevor Medikamente nötig werden.

Impfung gegen Hepatitis

Hepatitis B Schutzimpfung

Eine effektive Impfung rettet Leben – und schützt die Leber. Besonders Hepatitis B kann chronisch verlaufen und langfristig zu Leberzirrhose oder Karzinomen führen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt daher die Impfung für alle Säuglinge sowie für Erwachsene mit erhöhtem Risiko – etwa im medizinischen Bereich oder bei häufigem Wechsel von Sexualpartnern. Die Dreifachimpfung ist gut verträglich und bietet langfristigen Schutz (Robert-Koch-Institut, 2023).

Indikationen für Risikogruppen

Neben medizinischem Personal gelten auch Dialysepatient:innen, Reisende in Endemiegebiete oder Drogenkonsument:innen als Risikogruppen. Auch bei Lebervorerkrankungen sollte frühzeitig geimpft werden, da eine Hepatitis-Infektion den Zustand rapide verschlechtern kann. Wichtig: Die Impfung ist auch für bereits infizierte Personen unter bestimmten Umständen sinnvoll – etwa um Superinfektionen zu vermeiden. Deshalb: Lieber einmal mehr nachfragen, als eine Impfung zu verpassen.

Der Darm – Das Zentrum unserer Gesundheit 👆Fazit

Leberwerte zu hoch – das ist kein harmloser Laborbefund, sondern ein potenziell lebensgefährliches Warnsignal des Körpers. Was mit einem erhöhten γ-GT oder einem GPT-Wert über 100 U/l beginnt, kann sich unbemerkt zu Fibrose, Zirrhose oder sogar Leberkrebs entwickeln. Die Ursachen sind vielfältig: Alkohol, Medikamente, Virusinfektionen, Stoffwechselstörungen oder Autoimmunerkrankungen. Doch ebenso vielfältig sind die Chancen zur Umkehr – wenn man frühzeitig handelt. Die moderne Medizin bietet nicht nur Diagnostik auf höchstem Niveau, sondern auch therapeutische Optionen, die Leben retten können. Ernährung, Bewegung, medikamentöse und nichtmedikamentöse Therapien – all das wirkt, wenn es rechtzeitig angewendet wird. Am Ende zählt nicht nur der Laborwert, sondern dein Handeln. Warte nicht auf Symptome. Hör auf deine Leber, bevor sie schweigt.

Ab wann Fieber senken Erwachsene: Hausmittel oder Arztbesuch? 👆FAQ

Was bedeuten erhöhte Leberwerte überhaupt?

Erhöhte Leberwerte – vor allem bei Transaminasen wie ALT und AST – deuten auf eine Zellschädigung oder funktionelle Überlastung der Leber hin. Die genauen Ursachen lassen sich nur durch weiterführende Diagnostik klären.

Ab wann sind Leberwerte gefährlich?

Als kritisch gelten GPT-Werte über 100 U/l oder Bilirubin über 2 mg/dl. Ab bestimmten Schwellen droht ein Funktionsverlust, insbesondere bei gleichzeitig gestörter Gerinnung oder neurologischen Symptomen.

Können erhöhte Leberwerte ohne Symptome auftreten?

Ja, sehr häufig sogar. Viele Betroffene fühlen sich völlig gesund, obwohl die Leber bereits belastet ist. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder ein leichtes Druckgefühl im Oberbauch werden oft nicht zugeordnet.

Muss ich bei leicht erhöhten Werten sofort zum Arzt?

Nicht zwangsläufig, aber eine ärztliche Einschätzung ist ratsam. Einmalige, geringfügige Erhöhungen können auch durch körperliche Anstrengung oder Medikamente verursacht sein – entscheidend ist der Verlauf.

Welche Rolle spielt Ernährung bei der Lebergesundheit?

Eine sehr große. Besonders bei Fettleber ist Ernährung der wichtigste therapeutische Hebel. Weniger Zucker, mehr Ballaststoffe und eine mediterrane Ausrichtung zeigen messbare Verbesserungen der Werte.

Welche Medikamente schaden der Leber?

Neben Alkohol sind vor allem Paracetamol, bestimmte Antibiotika, NSAR und einige Antidepressiva lebertoxisch – insbesondere bei langfristiger Einnahme oder in Kombination mit Alkohol.

Wie oft sollte man die Leberwerte kontrollieren lassen?

Bei bekannter Lebererkrankung oder Risikofaktoren wie Alkohol, Adipositas oder Virusinfektionen mindestens halbjährlich. Bei akuten Beschwerden deutlich häufiger – je nach ärztlicher Empfehlung.

Ist die Leber in der Lage, sich selbst zu regenerieren?

Ja, die Leber hat ein beeindruckendes Regenerationspotenzial. Doch das gilt nur bis zu einem gewissen Punkt. Bei fortgeschrittener Fibrose oder Zirrhose ist der Schaden oft irreversibel.

Welche Impfungen schützen meine Leber?

Vor allem die Hepatitis-B-Impfung ist relevant, da diese Virusform chronisch verlaufen kann. In Risikogruppen wird auch Hepatitis-A empfohlen – etwa bei Reisen oder bei chronischer Lebererkrankung.

Was kann ich selbst tun, um meine Leber zu schützen?

Vermeide Alkohol, halte dein Gewicht im gesunden Bereich, ernähre dich ausgewogen, bewege dich regelmäßig und lasse deine Blutwerte jährlich kontrollieren – vor allem bei familiärer Vorbelastung.

Ingwer bei Erkältung – Wie oft trinken wirklich hilft 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung