Eiseninfusion rettete mir die Energie, als Tabletten völlig versagten. Hier erfährst du, wann sie sinnvoll ist, was sie kostet und was du unbedingt beachten musst.

Was ist eine Eiseninfusion?

Definition und Unterschiede zur Tablette

Warum Infusion statt Tablette?

Resorptionsprobleme bei Tabletten

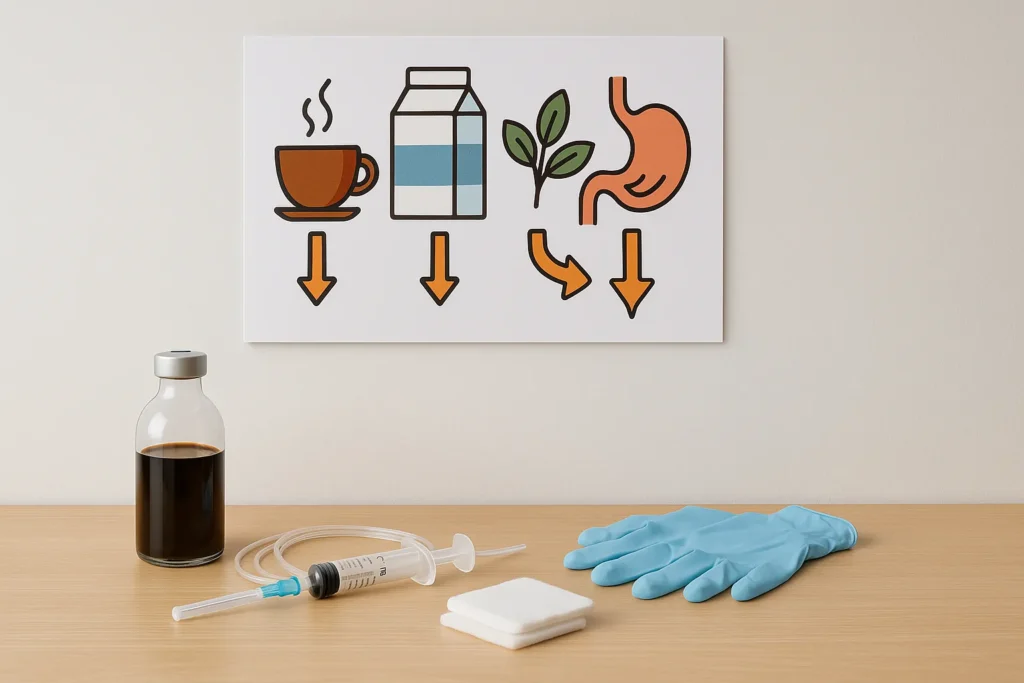

Viele Menschen mit Eisenmangel greifen zunächst zu Tabletten – und scheitern. Der Grund dafür liegt häufig in der schlechten Bioverfügbarkeit oraler Eisenpräparate. Vor allem in Verbindung mit bestimmten Lebensmitteln wie Kaffee, Tee oder Milch kann die Aufnahme im Darm drastisch reduziert sein. Bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn oder Zöliakie ist die Resorption zusätzlich gestört, was dazu führt, dass trotz regelmäßiger Einnahme kaum Eisen im Blut ankommt. Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO, 2021) empfiehlt in solchen Fällen frühzeitig die parenterale Therapie.

Schnellerer Wirkungseintritt

Während Tabletten oft Wochen oder Monate brauchen, bis sich die Eisenspeicher wieder füllen, wirkt eine Eiseninfusion in der Regel deutlich schneller. Schon nach wenigen Tagen berichten viele Patientinnen und Patienten über einen Rückgang von Erschöpfung, Schwindel und Konzentrationsproblemen – typische Symptome des Eisenmangels. Studien der Charité Berlin (2019) zeigten, dass intravenös verabreichtes Eisen bei funktionellem Eisenmangel bereits nach sieben Tagen messbare Verbesserungen im Blutbild zeigt. Gerade bei ausgeprägter Symptomatik zählt also nicht nur die Wirkung, sondern auch das Tempo.

Formen der Eiseninfusionen

Monodose vs. Fraktionierung

Nicht jede Eiseninfusion wird gleich verabreicht. Bei der Monodose-Variante erhält der Körper die gesamte benötigte Eisenmenge in einer einzigen Sitzung. Das spart Zeit, ist aber mit einem höheren Risiko für Unverträglichkeitsreaktionen verbunden. Die fraktionierte Gabe hingegen verteilt die Gesamtmenge auf mehrere kleinere Dosen über Tage oder Wochen. Besonders bei sensiblen Patientengruppen oder bei Erstgabe wird diese Methode bevorzugt – so empfiehlt es auch das Paul-Ehrlich-Institut in seinen Leitlinien (2020).

Eiseninfusion Medikament Formen

Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Eisenpräparate für die Infusion, wie zum Beispiel Eisen(III)-Hydroxid-Saccharose-Komplex, Eisen-Carboxymaltose oder Ferric Derisomaltose. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer Molekülstruktur, sondern auch in ihren Nebenwirkungsprofilen und Anwendungsgrenzen. Während Eisen-Carboxymaltose beispielsweise für eine Monodosisgabe zugelassen ist, muss Eisen-Saccharose fraktioniert werden. Die Auswahl erfolgt individuell je nach Diagnose, Allergiehistorie und Vorerkrankungen.

Kombipräparate mit Vitaminen

Manche Infusionen enthalten neben Eisen auch Zusätze wie Vitamin C oder Folsäure. Diese Kombinationen sollen die Aufnahme und Verwertung des Eisens verbessern – wissenschaftlich belegt ist das jedoch nur für Vitamin C, das die Reduktion von Eisen fördert und so die zelluläre Aufnahme erleichtert (National Institutes of Health, 2022). Andere Zusätze können je nach Präparat variieren, weshalb eine ärztliche Abklärung vor der Anwendung notwendig ist.

Relevanz in der heutigen Medizin

Häufigkeit in Hausarztpraxen

Noch vor wenigen Jahren war die Eiseninfusion ein Spezialthema für Hämatologen oder Internisten. Heute gehört sie in vielen Hausarztpraxen zum Standardrepertoire – nicht zuletzt, weil Eisenmangel laut WHO (2023) weltweit über 1,2 Milliarden Menschen betrifft. In Deutschland betrifft das insbesondere Frauen im gebärfähigen Alter, Schwangere sowie Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Der niedrige administrative Aufwand und die schnelle Symptomlinderung machen die Infusion auch für Allgemeinmediziner attraktiv.

WHO-Richtlinien zur Eisenmangeltherapie

Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihren aktuellen Empfehlungen (WHO, 2023) klargestellt, dass intravenöses Eisen in bestimmten Fällen nicht nur eine Option, sondern medizinisch indiziert ist. Dazu gehören etwa Fälle von Eisenmangel mit schwerer Symptomatik, unzureichender oraler Aufnahme oder chronischen Blutverlusten. Entscheidend sei, so die WHO, eine strukturierte Diagnostik im Vorfeld, um Überdosierungen oder unnötige Gaben zu vermeiden.

Anwendungsbereiche und Indikationen

Eisenmangel ohne Anämie

Symptome trotz Normalwerten

Ein normaler Hämoglobinwert bedeutet nicht automatisch, dass kein Eisenmangel vorliegt. Viele Betroffene kämpfen mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Haarausfall oder Konzentrationsproblemen – obwohl ihr Blutbild „unauffällig“ erscheint. Mediziner sprechen in solchen Fällen von funktionellem Eisenmangel: Der Eisenspiegel im Blut reicht nicht aus, um den Bedarf des Gewebes zu decken. Besonders tückisch ist das bei Sportlern oder stillenden Müttern. Eine Studie der Universität Heidelberg (2018) zeigte, dass über 30 % der untersuchten Leistungssportler Symptome eines funktionellen Mangels hatten, trotz normwertigem Hämoglobin.

Neue Grenzwerte in der Diagnostik

Früher galt ein Ferritinwert unter 15 ng/ml als behandlungsbedürftig. Inzwischen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM, 2021), bei Werten unter 30 ng/ml – bei gleichzeitiger Symptomatik – eine Therapie zu erwägen. Bei chronischen Entzündungen oder erhöhtem CRP-Wert liegt der Grenzwert sogar bei 100 ng/ml. Die Diagnostik ist also differenzierter geworden, was wiederum zu häufigeren Indikationen für Eiseninfusionen führt.

Schwangere und Stillende

Bedarfserhöhung durch Fötus

Während der Schwangerschaft verdoppelt sich der Eisenbedarf nahezu – das ungeborene Kind baut nicht nur eigene Blutkörperchen auf, sondern lagert auch Eisenreserven für die ersten Lebensmonate ein. Dieser massive Bedarf lässt sich oft nicht allein durch Ernährung oder Tabletten decken. Laut Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG, 2022) kann eine Eiseninfusion im zweiten Trimester bei nachgewiesenem Mangel eine sichere und effektive Maßnahme sein.

Mögliche Gefahren durch Mangel

Ein unbehandelter Eisenmangel in der Schwangerschaft ist kein harmloses Defizit. Er kann zu Frühgeburten, niedrigem Geburtsgewicht oder postpartaler Depression führen. Stillende Mütter benötigen zudem weiterhin eine stabile Eisenversorgung – ihr Bedarf ist sogar höher als in der Schwangerschaft, da sie über die Muttermilch auch das Kind mitversorgen. Auch hier kann eine gut abgestimmte Eiseninfusion helfen, eine doppelte Versorgung sicherzustellen.

Chronisch-entzündliche Erkrankungen

Eisenverlust bei Darmerkrankungen

Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Zöliakie gehen häufig mit stillen Blutverlusten und chronisch-entzündlichen Prozessen einher, die die Eisenaufnahme stören. Orale Präparate sind in diesen Fällen meist wirkungslos oder führen zu starken Magen-Darm-Beschwerden. Die Europäische Crohn- und Colitis-Organisation (ECCO, 2020) empfiehlt in ihren Leitlinien deshalb eine intravenöse Eisentherapie als Standard.

Wirkung auf Fatigue-Syndrom

Fatigue – diese lähmende Erschöpfung – gehört zu den häufigsten Beschwerden bei entzündlichen Erkrankungen. Studien zeigen, dass eine Eiseninfusion bei Eisenmangel den Fatigue-Score signifikant senken kann (Lancet Haematology, 2021). Das bedeutet: Weniger Mattigkeit, mehr Alltagsenergie – ein echter Lebensqualitätsgewinn für viele Betroffene.

Studienlage zu Morbus Crohn und Eisen

Eine Metaanalyse von 14 randomisierten Studien (Cochrane Database, 2022) ergab, dass intravenöses Eisen bei Morbus Crohn nicht nur effektiver ist als Tabletten, sondern auch besser vertragen wird. Vor allem bei aktiver Entzündung war der Therapieerfolg mit Infusionen fast doppelt so hoch.

Onkologie und Chemotherapie

Blutbildveränderung bei Tumorpatienten

Viele Krebspatientinnen und -patienten entwickeln im Verlauf der Therapie eine sogenannte funktionelle Eisenmangelanämie – die Speicher sind voll, aber das Eisen steht dem Knochenmark nicht zur Verfügung. Besonders unter Chemotherapie kommt es zu Blutbildveränderungen, die eine Transfusion oder Infusion notwendig machen. Intravenöses Eisen kann helfen, den Erythropoese-Prozess zu unterstützen.

Kombination mit Erythropoetin

In der Onkologie wird Eiseninfusion oft mit Erythropoetin kombiniert – einem Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen stimuliert. Die Kombination hat sich vor allem bei Anämie infolge von Niereninsuffizienz oder Tumortherapie bewährt. Eine große Beobachtungsstudie aus Frankreich (OncoIron Study, 2021) zeigte eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei Patientinnen, die beide Substanzen erhielten.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Ablauf und Eiseninfusion beim Hausarzt

Vorbereitung und Diagnosestellung

Labordiagnostik im Vorfeld

Ferritin, Transferrinsättigung, CRP

Bevor überhaupt über eine Eiseninfusion nachgedacht wird, steht eine gezielte Blutuntersuchung an – und hier reicht ein einfacher Hämoglobinwert längst nicht mehr aus. Was wirklich zählt, sind die Speicherwerte. Ferritin gibt Aufschluss über die Eisenspeicher, während die Transferrinsättigung zeigt, wie viel Eisen tatsächlich im Blut transportiert wird. Ein niedriger Ferritinwert bei normalem Hämoglobin? Das ist kein Widerspruch, sondern ein typisches Zeichen für einen funktionellen Mangel. Und hier kommt CRP ins Spiel: ein Entzündungsmarker, der wichtig ist, um zu erkennen, ob der Ferritinwert womöglich fälschlich erhöht ist. Gerade bei chronischen Entzündungen liefert dieser Dreiklang die entscheidenden Hinweise für die weitere Therapieentscheidung (DGIM, 2022).

Differenzierung funktioneller Mängel

Ein funktioneller Eisenmangel liegt dann vor, wenn genügend Eisen gespeichert ist, dieses aber vom Körper nicht ausreichend genutzt werden kann. Klingt paradox? Ist aber ein real beobachtetes Phänomen, vor allem bei Patienten mit chronischen Erkrankungen. In der Diagnostik ist es essenziell, zwischen absolutem und funktionellem Eisenmangel zu unterscheiden. Denn nur so lässt sich eine Über- oder Unterversorgung verhindern. Moderne Labore bieten inzwischen erweiterte Panels, um genau diese Unterscheidung treffen zu können. Die Deutsche Gesellschaft für Labormedizin empfiehlt, in unklaren Fällen zusätzlich löslicher Transferrinrezeptor oder Hepcidin zu bestimmen (2021).

Aufklärung und Einwilligung

Risiken, Nebenwirkungen, Alternativen

Bevor die erste Eiseninfusion verabreicht wird, steht ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt an. Und das ist kein reiner Formalakt. Viele Patientinnen und Patienten wissen nicht, dass Eisen intravenös nicht nur schneller wirkt, sondern auch eigene Risiken birgt – darunter allergische Reaktionen, Kreislaufprobleme oder in sehr seltenen Fällen eine Eisenüberladung. Wer das Gefühl hat, vom Arzt durch das Gespräch „durchgeschleust“ zu werden, sollte hellhörig werden. Denn nach §630e BGB ist eine umfassende Aufklärung gesetzlich vorgeschrieben – und sie muss auch Alternativen beinhalten, wie z. B. orale Präparate oder Ernährungsumstellungen.

Rechtliche Anforderungen (BÄK)

Die Bundesärztekammer gibt klare Leitlinien vor, wie eine informierte Einwilligung ablaufen muss. Dazu gehört nicht nur die mündliche Aufklärung, sondern auch die schriftliche Dokumentation, inklusive individueller Risikoabwägung. Besonders bei wiederholten Eiseninfusionen oder bei Privatpatienten spielt die korrekte ärztliche Dokumentation eine zentrale Rolle – nicht zuletzt auch haftungsrechtlich. Die aktuellen Empfehlungen der BÄK zur parenteralen Eisengabe wurden 2021 aktualisiert und sind verpflichtende Grundlage für jede Praxis.

Durchführung beim Hausarzt oder Klinik

Auswahl des Eiseninfusion Namens

Gängige Handelsnamen im Überblick

Die Auswahl an Eisenpräparaten ist groß – doch im Alltag begegnet man meist nur einer Handvoll Namen: Ferinject, Venofer, Monofer, und Ferrlecit sind die gängigsten. Sie unterscheiden sich nicht nur in der chemischen Zusammensetzung, sondern auch in der maximal zulässigen Dosis pro Gabe. Während beispielsweise Ferinject (Eisen-Carboxymaltose) bis zu 1000 mg auf einmal erlaubt, muss Venofer (Eisen-Saccharose) auf mehrere Sitzungen verteilt werden. Die Entscheidung liegt beim behandelnden Arzt, basiert aber auf Anamnese, Verträglichkeit und Kostenübernahme der jeweiligen Krankenkasse (BfArM, 2023).

Unterschiede der Herstellerpräparate

Auch wenn viele Präparate gleich wirken sollen – in der Praxis gibt es Unterschiede. Die sogenannte Komplexstabilität bestimmt, wie rasch das Eisen freigesetzt wird. Ein zu schneller Abbau kann zu Nebenwirkungen führen, ein zu langsamer zu geringer Wirkung. Zudem variieren die Hilfsstoffe, was bei Allergikern eine Rolle spielt. Manche Patienten berichten über bessere Verträglichkeit bei Umstieg von einem Präparat zum anderen. Hier lohnt es sich, Erfahrungen mitzuteilen und sich nicht mit einem Produkt „abzufinden“.

Überwachung während der Gabe

Anaphylaxierisiko und Maßnahmen

Die Angst vor allergischen Reaktionen ist nicht unbegründet. Zwar sind schwere anaphylaktische Schocks extrem selten, doch leichte bis mittlere Reaktionen wie Hautausschläge, Blutdruckabfälle oder Übelkeit treten regelmäßig auf. Deshalb ist es wichtig, dass die Infusion nur in ärztlicher Aufsicht durchgeführt wird – mit Notfallset in Reichweite. Besonders bei Erstgabe wird eine langsam titrierte Dosierung empfohlen, um das Risiko zu minimieren (Paul-Ehrlich-Institut, 2022).

Infusionsdauer und technische Details

Je nach Präparat kann die Dauer der Eiseninfusion stark variieren – von 15 Minuten bis zu über einer Stunde. Manche Infusionen benötigen zusätzlich eine Kochsalzverdünnung oder spezielle Kanülen. Entscheidend ist die exakte Einhaltung der Herstellerangaben – wer hier nachlässig wird, riskiert Nebenwirkungen. Auch der Infusionsort selbst – Armvene oder Handrücken – sollte patientenindividuell gewählt werden, denn manche Präparate brennen bei zu schneller Gabe in kleinen Venen.

Zugang: Vene oder Port?

Nicht jeder Patient hat gute Venen – gerade bei chronischen Erkrankungen oder onkologischen Patientinnen kann das ein Problem sein. In solchen Fällen wird oft ein Port genutzt, ein unter der Haut implantierter Zugang. Er ermöglicht nicht nur schmerzfreie Infusionen, sondern auch eine sichere Medikamentenverabreichung über längere Zeiträume. Wichtig: Ports müssen regelmäßig gespült und kontrolliert werden, damit sich keine Keime ansiedeln. Die Entscheidung für Port oder Vene ist also immer auch eine Frage der Langzeitstrategie.

Eiseninfusion in der Nähe finden

Hausärztliche Praxen mit Angebot

Nicht jede Hausarztpraxis bietet Eiseninfusionen an – doch die Zahl wächst stetig. Besonders in ländlichen Regionen kann es helfen, gezielt nach Allgemeinmedizinern mit Zusatzqualifikation in Hämatologie oder Gynäkologie zu suchen. Viele Praxen informieren mittlerweile auf ihrer Website oder im Telefonat über das Leistungsspektrum. Wer eine Infusion braucht, sollte gezielt nachfragen – und sich bei Ablehnung nicht entmutigen lassen. Manchmal lohnt sich der Anruf bei der Nachbargemeinde.

Kliniken und spezialisierte Zentren

In größeren Städten bieten viele internistische oder gynäkologische Tageskliniken Eiseninfusionen im Rahmen ambulanter Behandlungen an. Vorteil: Dort ist meist auch sofort Labordiagnostik möglich, und bei Zwischenfällen steht ein erfahrenes Team bereit. Gerade bei komplexeren Fällen – etwa in der Onkologie oder bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen – wird ohnehin die Überweisung in ein spezialisiertes Zentrum empfohlen.

Online-Suche und Terminbuchung

Wer keine Lust auf Telefonate hat, kann auch online fündig werden: Plattformen wie jameda.de oder Doctolib ermöglichen gezielte Arztsuche nach „Eiseninfusion“ in der Nähe. Oft sind dort auch direkt Termine buchbar – eine Erleichterung, gerade wenn die Energie für lange Arzt-Odysseen fehlt. Wichtig ist nur: Nicht jede Infusion wird von der Krankenkasse bezahlt, vor allem wenn keine klare medizinische Indikation vorliegt. Also am besten: Erst die Werte prüfen lassen, dann gezielt nach dem richtigen Ort suchen.

Nachbeobachtung und Kontrolle

Verlaufskontrollen im Labor

Zeitpunkt der Nachmessung

Eine Eiseninfusion ist kein Freifahrtschein. Erst Wochen nach der Gabe kann zuverlässig beurteilt werden, ob die Therapie angeschlagen hat. Die meisten Ärzte empfehlen eine Blutkontrolle nach vier bis sechs Wochen. Warum so spät? Weil das Eisen Zeit braucht, sich im Knochenmark zu verstoffwechseln und den Hämoglobinwert nachhaltig zu beeinflussen. Wer zu früh misst, riskiert falsche Schlüsse – oder unnötige Folgeinfusionen.

Interpretation schwankender Werte

Nicht selten kommt es vor, dass die Laborkontrollen uneinheitlich ausfallen. Mal ist Ferritin hoch, mal niedrig. Das sorgt für Verunsicherung – verständlich. Doch oft steckt dahinter eine temporäre Entzündungsreaktion oder eine banale Infektion. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (2021) rät, bei auffälligen Werten stets CRP mitzubestimmen und die Entwicklung über mehrere Zeitpunkte zu verfolgen, statt sich auf Einzelwerte zu verlassen.

Wiederholung oder Umstellung

Therapieplan bei chronischem Mangel

Bei Menschen mit chronischem Eisenmangel – etwa durch Menstruation, stillen Blutverlust oder chronische Entzündungen – reicht eine einmalige Infusion meist nicht aus. Hier braucht es einen mittel- bis langfristigen Plan, oft auch mit regelmäßigen Laborkontrollen. Einige Patienten benötigen quartalsweise Auffrischungen, andere kommen mit zweimal jährlich aus. Die Planung erfolgt individuell und sollte stets in ärztlicher Absprache erfolgen.

Umstieg auf orale Substitution möglich?

Manche Patientinnen möchten nach erfolgreicher Infusion wieder auf Tabletten umsteigen – sei es aus praktischen oder finanziellen Gründen. Das ist prinzipiell möglich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: stabile Blutwerte, gute Verträglichkeit oraler Präparate und keine Resorptionsstörungen. Bei Unsicherheit lohnt sich ein Testlauf mit begleitender Kontrolle – so lassen sich Rückfälle vermeiden und das neue Gleichgewicht stabil halten.

Wasser in den Beinen was tun Hausmittel 👆Eiseninfusion Kosten, Nebenwirkungen, Alternativen

Eiseninfusion Kosten im Überblick

Kassenleistung vs. Privatleistung

Gesetzlich Versicherte (GKV) Regelung

Bei gesetzlich Versicherten hängt die Kostenübernahme einer Eiseninfusion stark vom medizinischen Befund ab. Wird ein Eisenmangel mit klarer Indikation – etwa bei Schwangerschaft, chronischer Erkrankung oder diagnostizierter Anämie – ärztlich festgestellt, übernehmen die Krankenkassen in der Regel die vollen Kosten. Wichtig ist, dass die Diagnose durch Laborwerte gestützt und die Therapie ärztlich verordnet wird. Laut Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA, Richtlinie 2021) gilt die Infusion als Regelleistung, sofern eine orale Therapie ausgeschlossen oder nicht ausreichend wirksam war.

Private Krankenversicherung (PKV)

Bei privat Versicherten sieht es deutlich variabler aus. Manche Tarife übernehmen Eiseninfusionen nur bei schwerwiegender Symptomatik, andere auch bei funktionellen Mängeln ohne Anämie. Dabei spielen individuelle Tarifbedingungen und die Interpretation des Begriffs „medizinische Notwendigkeit“ eine Rolle. Patienten sollten sich vorab eine schriftliche Kostenzusage einholen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Besonders bei Präparaten wie Ferinject, die in Apotheken teilweise dreistellige Beträge kosten, ist Transparenz entscheidend.

Eiseninfusion kaufen privat

Online-Apotheken mit Rezeptpflicht

Wer sich für eine private Selbstzahlung entscheidet oder außerhalb der kassenärztlichen Versorgung eine Eiseninfusion erhalten möchte, kann das entsprechende Präparat auch in Online-Apotheken erwerben. Allerdings: Diese Mittel sind rezeptpflichtig. Ohne ärztliches Rezept ist kein legaler Erwerb möglich – und das aus gutem Grund. Die Infusion muss individuell dosiert werden, und eine Fehlanwendung kann gefährlich sein. Zuverlässige Anbieter verlangen daher stets eine Verordnung vom Arzt, die entweder per Post oder digital übermittelt werden muss.

Preisvergleich der Präparate

Die Preisunterschiede zwischen den Präparaten sind erheblich. Während eine Ampulle Eisen-Carboxymaltose (z. B. Ferinject) schnell über 120 Euro kosten kann, liegen andere Varianten wie Eisen-Saccharose (z. B. Venofer) bei rund 60–80 Euro. Dazu kommen unter Umständen noch Kosten für die Infusion selbst – in privaten Praxen meist zwischen 30 und 80 Euro pro Sitzung. Ein Preisvergleich lohnt sich also nicht nur aus Neugier, sondern aus echter finanzieller Relevanz. Und nicht vergessen: In manchen Fällen kann der Hausarzt auf günstigere Präparate ausweichen, wenn der medizinische Bedarf klar definiert ist.

Nebenwirkungen und Risiken

Akute Reaktionen

Kreislaufprobleme, Übelkeit

Schon während der Infusion kann es zu Kreislaufreaktionen kommen: plötzlicher Schwindel, Blutdruckabfall oder Übelkeit sind keine Seltenheit. Meist sind diese Symptome harmlos und verschwinden nach kurzer Beobachtungszeit. Trotzdem sollten Betroffene niemals alleine nach Hause gehen – ein Ruheraum oder eine Aufsicht ist Standard. Laut Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (2022) treten solche Beschwerden bei etwa 5 bis 10 Prozent der Patienten auf, sind jedoch selten behandlungsbedürftig.

Hautreaktionen, allergische Symptome

Juckreiz, Hautrötungen oder lokale Schwellungen an der Einstichstelle können Zeichen einer Unverträglichkeit sein. Seltener kommt es zu allergischen Reaktionen wie Atemnot oder generalisiertem Hautausschlag. Besonders bei Erstinfusionen ist daher eine ärztliche Überwachung unerlässlich. Auch hier gilt: Der Nutzen überwiegt in den meisten Fällen die Risiken – doch ohne vorherige Aufklärung und Beobachtung sollte keine Gabe erfolgen.

Ist Eiseninfusion gefährlich?

Langzeitfolgen durch Eisenüberladung

Eisen wird vom Körper nicht aktiv ausgeschieden, sondern nur über Zellverlust passiv abgebaut. Eine Überladung kann daher langfristig zu Organschäden führen – besonders an Leber, Herz oder Bauchspeicheldrüse. Bei häufiger Gabe ohne engmaschige Kontrolle kann sich überschüssiges Eisen im Gewebe ablagern, was als Hämochromatose bezeichnet wird. Deshalb betonen die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie (DGHO, 2023), dass jede parenterale Eisentherapie regelmäßig laborkontrolliert begleitet werden muss.

Risiko durch unsachgemäße Gabe

Nicht alle Arztpraxen sind mit Eiseninfusionen vertraut – und genau hier lauert ein Risiko. Eine zu schnelle Infusion, falsche Verdünnung oder unzureichende Notfallausstattung kann im Ernstfall fatale Folgen haben. Auch Patienten, die sich selbst eine Infusion verabreichen möchten (ja, das kommt vor!), gehen ein enormes Risiko ein. Deshalb ganz klar: Die Verabreichung gehört in ärztliche Hände, mit entsprechender Erfahrung und Infrastruktur. Jeder andere Weg ist – ganz nüchtern gesagt – unverantwortlich.

Alternative Behandlungsmöglichkeiten

Orale Eisentherapie im Vergleich

Verträglichkeit bei empfindlichem Magen

Viele Patienten steigen nicht freiwillig auf Infusionen um – sondern, weil Tabletten einfach nicht vertragen werden. Häufige Nebenwirkungen wie Magenschmerzen, Übelkeit oder Verstopfung sind Alltag bei oraler Therapie. Besonders bei empfindlichen Patienten oder bei gleichzeitiger Einnahme anderer Medikamente entstehen Wechselwirkungen. Neuere Präparate mit ummanteltem Eisen oder retardierter Freisetzung versprechen bessere Verträglichkeit – wirklich effektiv sind sie aber nur, wenn sie regelmäßig eingenommen und richtig kombiniert werden (z. B. nüchtern mit Vitamin C, ohne Kaffee).

Eisenbisglycinat vs. Eisensulfat

Eisenbisglycinat gilt als besser bioverfügbar und magenfreundlicher als das klassische Eisensulfat. Studien zeigen, dass es bei vergleichbarer Dosierung zu weniger gastrointestinalen Beschwerden führt (Journal of Nutrition Science, 2020). Dafür ist es meist teurer und wird nicht immer von der Kasse übernommen. Eisensulfat hingegen ist günstig und weit verbreitet – aber nicht für jeden geeignet. Wer hier schlechte Erfahrungen gemacht hat, sollte die Alternative offen mit dem Arzt besprechen.

Ernährung und Lebensstil

Eisenreiche Lebensmittel gezielt nutzen

Eine eisenreiche Ernährung allein reicht zwar selten zur Therapie aus, kann aber eine wichtige Basis bilden. Besonders tierisches Eisen – sogenanntes Häm-Eisen – wird vom Körper deutlich besser aufgenommen als pflanzliches. Rotes Fleisch, Leber, Fisch oder Eigelb enthalten hohe Mengen, während pflanzliche Quellen wie Linsen, Haferflocken oder Kürbiskerne zwar hilfreich, aber weniger effizient sind. Wichtig: Eine bewusste Auswahl und Kombination der Lebensmittel steigert die Gesamtaufnahme.

Aufnahme durch Vitamin C verbessern

Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme im Dünndarm erheblich. Ein Glas Orangensaft zur eisenhaltigen Mahlzeit kann wahre Wunder wirken. Auch Paprika, Brokkoli oder Beeren enthalten reichlich Ascorbinsäure – ein natürlicher Verstärker für pflanzliches Eisen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE, 2021) empfiehlt, jede eisenreiche Mahlzeit mit einer Quelle für Vitamin C zu kombinieren.

Kaffee, Tee und Absorptionshemmung

Was viele nicht wissen: Schon eine Tasse Kaffee oder schwarzer Tee zur Mahlzeit kann die Eisenaufnahme um bis zu 60 Prozent reduzieren. Die enthaltenen Polyphenole blockieren die Eisenkanäle im Darm regelrecht. Daher der Tipp: Mindestens zwei Stunden Abstand zwischen eisenhaltiger Nahrung und koffeinhaltigen Getränken lassen. Das ist ein kleiner Aufwand – mit großer Wirkung.

Bauchfett verlieren Mann – Die einzig echte Methode 👆Fazit

Die Eiseninfusion hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenbehandlung zu einem zentralen Bestandteil moderner Medizin entwickelt. Sie bietet eine effektive und rasche Lösung bei Eisenmangel – insbesondere dann, wenn orale Präparate versagen oder nicht vertragen werden. Dabei gilt: Nicht jede Infusion ist für jeden geeignet. Eine präzise Diagnostik, klare Indikationsstellung und ärztlich begleitete Durchführung sind essenziell, um Risiken zu vermeiden und den Therapieerfolg sicherzustellen. Wer gut informiert ist, kann von dieser Behandlung enorm profitieren – sei es bei chronischen Erkrankungen, Schwangerschaft, sportlicher Belastung oder anhaltender Müdigkeit trotz „normaler“ Blutwerte. Wichtig ist jedoch, immer den individuellen Bedarf und die Gesamtumstände im Blick zu behalten. Nur dann wird die Eiseninfusion vom Strohhalm zur echten Stütze im Alltag.

Übelkeit Hausmittel – Wirklich effektiv 👆FAQ

Was kostet eine Eiseninfusion?

Die Kosten variieren je nach Präparat, Dosierung und ärztlicher Abrechnung. Gesetzliche Kassen übernehmen sie bei klarer medizinischer Indikation. Privatpatienten sollten vorab eine Kostenübernahme einholen.

Ist eine Eiseninfusion gefährlich?

Grundsätzlich gilt sie als sicher, wenn sie unter ärztlicher Aufsicht erfolgt. Risiken wie allergische Reaktionen oder Kreislaufprobleme sind selten, aber möglich – insbesondere bei der ersten Gabe.

Wann ist eine Infusion sinnvoller als Tabletten?

Bei Resorptionsstörungen, chronischen Darmerkrankungen oder ausgeprägter Symptomatik wirkt eine Infusion schneller und zuverlässiger als orale Präparate.

Wie finde ich einen Arzt für eine Eiseninfusion?

Hausärzte mit Erfahrung, gynäkologische oder internistische Praxen sowie Tageskliniken bieten Infusionen an. Online-Plattformen wie Jameda oder Doctolib erleichtern die Suche.

Welche Eisenpräparate werden per Infusion verabreicht?

Gängige Präparate sind Ferinject, Venofer, Monofer oder Ferrlecit. Sie unterscheiden sich in Dosierung, Verträglichkeit und Anwendung – die Wahl trifft der behandelnde Arzt.

Muss ich nach der Infusion zur Kontrolle?

Ja, eine Laborkontrolle nach 4–6 Wochen ist wichtig, um den Therapieerfolg zu beurteilen und Folgeinfusionen richtig zu planen.

Kann ich Eiseninfusionen selbst kaufen?

Nur mit ärztlichem Rezept – und auch dann sollte die Verabreichung ausschließlich durch medizinisches Personal erfolgen. Selbstgabe ist riskant und nicht zu empfehlen.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Neben Kreislaufbeschwerden sind lokale Hautreaktionen oder allergische Symptome möglich. Schwere Komplikationen wie Eisenüberladung treten nur bei unsachgemäßer Anwendung auf.

Gibt es Alternativen zur Infusion?

Ja, moderne Tabletten wie Eisenbisglycinat oder gezielte Ernährung mit Vitamin-C-Kombinationen können bei leichteren Fällen ausreichen – entscheidend ist die individuelle Verträglichkeit.

Wird Eisen immer schlecht aufgenommen?

Nicht unbedingt. Bei gesunden Menschen mit ausgewogener Ernährung ist die Aufnahme meist ausreichend. Problematisch wird es bei Entzündungen, Medikamenteneinnahme oder ungünstiger Nahrungsmittelkombination.

Bitterstoffe Abnehmen – Der wirklich effektive Weg 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung