Eisenwert normal – doch was, wenn er plötzlich fällt? Diese Analyse zeigt dir, ab wann Werte kritisch werden, welche Symptome du nie ignorieren solltest und was dein Körper dir sagen will.

Eisenwert im Körper verstehen

Blutbild und Referenzbereiche

Eisenwert Blut und Normgrenzen

Ab wann Eisenwert zu niedrig

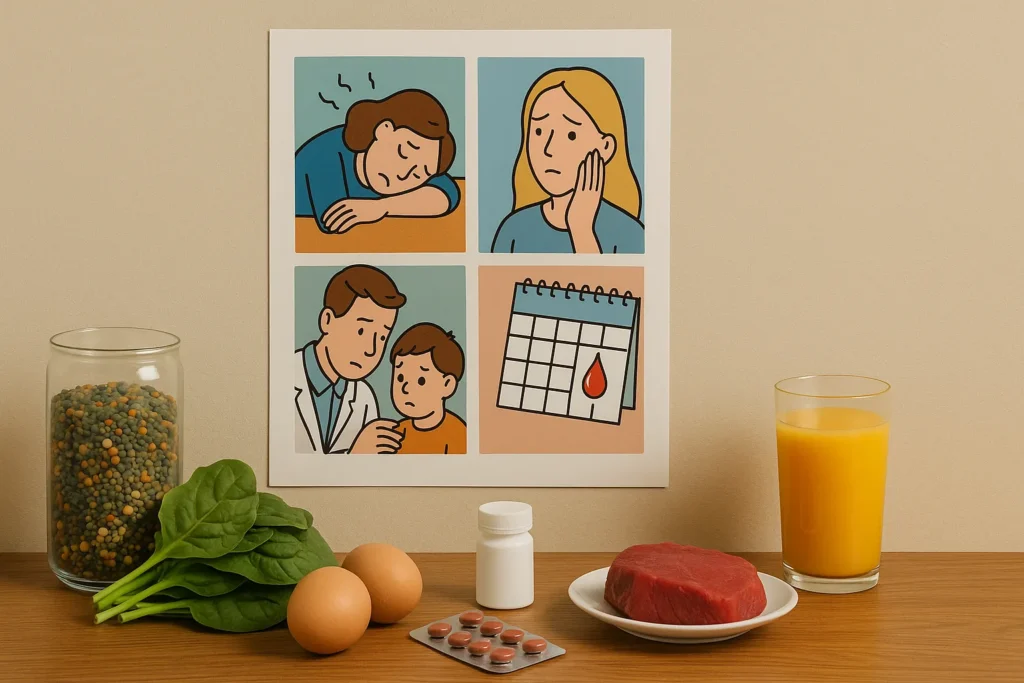

Der Eisenwert ist nicht einfach eine Zahl – er ist ein empfindliches Gleichgewicht. Sinkt der Serum-Eisenwert unter 60 µg/dl bei Männern oder 50 µg/dl bei Frauen, beginnt der Körper oft zu reagieren. Studien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie zeigen, dass bereits leicht erniedrigte Werte Symptome auslösen können, bevor ein tatsächlicher Mangel im klassischen Sinn vorliegt. Doch wann wird es kritisch?

Eisenwert unter 5 kritisch?

Ein Wert unter 5 µg/dl? Das ist kein Grenzfall mehr, sondern ein medizinischer Notfall. In dieser Spanne sprechen wir nicht mehr von Mangel, sondern von lebensbedrohlicher Unterversorgung. Solche extremen Fälle können durch chronischen Blutverlust, schwere Resorptionsstörungen oder langzeitige Fehlernährung entstehen – und erfordern sofortige intravenöse Eisenzufuhr.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Eisenwert normal Frau verstehen

Was als „normal“ gilt, unterscheidet sich je nach Geschlecht – und das ist nicht trivial. Frauen verlieren durch Menstruation regelmäßig Eisen, was sich in den Normwerten widerspiegelt. Während Männer im Schnitt zwischen 60–160 µg/dl liegen, gelten für Frauen oft 40–150 µg/dl als üblich. Das Problem: Viele Frauen fühlen sich schon bei „niedrigen Normalwerten“ erschöpft – und das wird zu selten ernst genommen.

Eisenwert Frauen ab 50

Mit Beginn der Menopause verändert sich das Spiel. Der monatliche Eisenverlust entfällt, doch paradoxerweise steigen die Mangelraten. Warum? Studien der Charité Berlin zeigen, dass postmenopausale Frauen zwar weniger Eisen verlieren, aber gleichzeitig schlechter resorbieren – besonders bei gleichzeitiger Einnahme von Säureblockern oder Calciumpräparaten.

Kinder und Jugendliche

Entwicklung im Wachstum

Kinder wachsen – und mit ihnen der Bedarf an Eisen. Das Gehirn bildet neue Verbindungen, die Muskulatur wächst, der Blutvolumenanteil steigt. All das verlangt nach Eisen. Die DGE empfiehlt altersabhängige tägliche Zufuhrmengen, doch in der Realität wird das oft unterschätzt. Ein Beispiel? Wachstumsphasen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren gelten als kritisches Fenster für latente Mängel.

Risiken bei Mangelerscheinungen

Ein dauerhaft zu niedriger Eisenwert im Kindesalter kann weitreichende Folgen haben – nicht nur körperlich. Konzentrationsschwäche, blasse Haut, brüchige Nägel sind sichtbare Zeichen, doch die eigentlichen Gefahren lauern im Verborgenen. Laut WHO-Studien kann Eisenmangel im Kindesalter die kognitive Entwicklung um bis zu 10 IQ-Punkte beeinflussen. Und das ist nicht rückgängig zu machen.

Bedeutung für die Gesundheit

Sauerstofftransport und Energie

Funktion des Hämoglobins

Ohne Eisen kein Hämoglobin – und ohne Hämoglobin kein Sauerstofftransport. Klingt drastisch? Ist es auch. Hämoglobin ist das Protein in den roten Blutkörperchen, das Sauerstoff von der Lunge zu den Zellen bringt. Jeder Eisenmangel reduziert die Sauerstoffsättigung des Blutes und zwingt Organe zur Notversorgung.

Auswirkungen bei Abweichungen

Ein zu niedriger Eisenwert sorgt nicht sofort für einen Kollaps – aber für eine schleichende Erschöpfung. Der Körper spart Energie, bremst Bewegungsdrang und dämpft Reaktionsfähigkeit. Wer sich nach dem Aufstehen fühlt, als hätte er einen Marathon hinter sich, könnte genau hier ansetzen: bei der Analyse des Eisenwerts.

Immunfunktion und Eisenmangel

Anfälligkeit für Infektionen

Wusstest du, dass dein Immunsystem Eisen braucht, um Eindringlinge zu bekämpfen? Neutrophile Granulozyten – die erste Verteidigungslinie gegen Bakterien – sind auf eine ausreichende Eisenverfügbarkeit angewiesen. Sinkt der Spiegel, wird die Immunantwort träge. Laut einer Meta-Analyse des Cochrane-Instituts steigt das Infektrisiko bei latentem Mangel um bis zu 40 %.

Chronische Müdigkeit verstehen

Müdigkeit trotz Schlaf? Der Klassiker bei Eisenmangel. Und zwar nicht erst bei extrem niedrigen Werten. Das Gehirn reagiert sensibel auf eine verminderte Sauerstoffversorgung – und das bedeutet: Konzentration lässt nach, Stimmung kippt, selbst kleinste Aufgaben erscheinen überwältigend.

Zellteilung und Gehirnfunktion

Kognitive Leistung und Konzentration

Klar denken, schnell reagieren, präsent sein – dafür braucht das Gehirn Energie. Und diese Energie hängt am Eisen. Besonders in Prüfungsphasen oder bei beruflichem Dauerstress zeigt sich: Ein stabiler Eisenwert ist wie ein Booster fürs Denken. Zu niedrige Werte wirken sich direkt auf die Synapsenaktivität aus – das belegen Daten aus neurobiologischen Studien der Uni Heidelberg.

Eisen und neurologische Entwicklung

Im frühen Kindesalter legt Eisen den Grundstein für neuronale Netzwerke. Aber auch im Erwachsenenalter beeinflusst es unsere kognitive Flexibilität. Forschungen am Max-Planck-Institut belegen, dass selbst geringfügige Mängel die Fähigkeit zur Problemlösung und Planung beeinträchtigen können. Und diese Veränderungen geschehen oft, ohne dass wir sie bewusst registrieren.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Ursachen für abweichende Eisenwerte

Eisenmangel und Risikofaktoren

Ernährung und Aufnahme

Eisenarme Ernährungsformen

Vegetarisch oder vegan zu leben ist heute keine Seltenheit mehr – aber was bedeutet das für den Eisenwert? Pflanzliche Lebensmittel enthalten meist nur sogenanntes Nicht-Häm-Eisen, das vom Körper viel schlechter aufgenommen wird als das Häm-Eisen aus tierischen Quellen. Studien der Universität Hohenheim zeigen, dass selbst bei abwechslungsreicher pflanzlicher Ernährung oft nur 10–15 % des Eisens effektiv resorbiert wird. Ein echtes Risiko also, besonders bei erhöhtem Bedarf.

Hemmstoffe und Resorptionsprobleme

Nicht nur was wir essen, sondern auch womit wir es kombinieren, spielt eine große Rolle. Kaffee, schwarzer Tee und Milchprodukte enthalten Substanzen wie Tannine oder Calcium, die die Eisenaufnahme massiv hemmen können. Wer also sein eisenhaltiges Frühstück mit einem Latte Macchiato runterspült, sabotiert sich selbst – ohne es zu merken. Laut DGE kann dadurch die Eisenverwertung um bis zu 70 % sinken.

Blutverlust und Menstruation

Starke Regelblutung als Ursache

Viele Frauen erleben starke Monatsblutungen – und viele merken gar nicht, wie sehr ihr Eisenhaushalt darunter leidet. Monat für Monat geht Blut verloren, und damit auch Eisen. Besonders betroffen sind junge Frauen mit unregelmäßigem Zyklus oder hormonellen Störungen. Die Universität Leipzig fand in einer Studie heraus, dass rund 30 % der Frauen mit starken Blutungen einen klinisch relevanten Eisenmangel aufweisen, oft ohne es zu wissen.

Chronische Mikroblutungen erkennen

Nicht jeder Blutverlust ist sichtbar. Magengeschwüre, Hämorrhoiden oder chronische Darmentzündungen führen oft zu kleinen, aber dauerhaften Blutungen, die lange unbemerkt bleiben. Die Symptome? Diffus – Müdigkeit, Blässe, leichte Atemnot. Ein okkulter Bluttest kann hier Klarheit schaffen. Wer also trotz guter Ernährung ständig erschöpft ist, sollte genau hier nachforschen lassen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Erhöhter Bedarf durch Fötus

Ein wachsendes Leben im Bauch bedeutet auch wachsenden Eisenbedarf. Bereits ab der 12. Schwangerschaftswoche steigt der Eisenbedarf drastisch an – nicht nur für die Blutbildung der Mutter, sondern auch für die Entwicklung des Fötus. Die WHO empfiehlt in dieser Zeit eine tägliche Zufuhr von 30 mg Eisen – weit mehr als üblich. Viele Frauen unterschätzen das und geraten unbemerkt in eine Mangelspirale.

Stillen und Eisenreserven

Nach der Geburt bleibt der Bedarf hoch. Beim Stillen gibt die Mutter Eisen über die Muttermilch weiter – ein wundervoller biologischer Vorgang, der jedoch ihre eigenen Reserven schnell erschöpfen kann. Besonders wenn die Geburt mit Blutverlust verbunden war, ist die Gefahr groß, dass die Speicher leer bleiben. Deshalb sollte jede stillende Mutter ihre Blutwerte regelmäßig überprüfen lassen.

Erhöhter Eisenwert im Blut

Hämochromatose und Genetik

HFE-Mutationen erkennen

Was, wenn der Eisenwert zu hoch ist? Bei der erblich bedingten Hämochromatose – auch Eisenspeicherkrankheit genannt – liegt eine Mutation im HFE-Gen vor, meist C282Y oder H63D. Diese genetische Veränderung führt dazu, dass der Körper unkontrolliert Eisen aufnimmt und speichert. Laut einer Auswertung des Robert Koch-Instituts sind etwa 1 von 200 Personen betroffen – viele davon ohne Diagnose.

Frühzeitige Diagnose wichtig

Das Tückische an Hämochromatose ist, dass sie schleichend verläuft. Erst kommen diffuse Symptome wie Müdigkeit, Gelenkschmerzen oder dunkle Hautverfärbungen. Wird sie nicht früh erkannt, kann sie Leberzirrhose, Diabetes oder sogar Herzprobleme auslösen. Ein einfacher Gentest und Ferritinwert im Blut können entscheidende Hinweise liefern – bevor irreparable Schäden entstehen.

Eisenüberladung durch Nahrung

Nahrungsergänzung ohne Kontrolle

Eisenpräparate sind frei erhältlich – und werden leider oft ohne medizinische Notwendigkeit eingenommen. Wer einfach „zur Sicherheit“ supplementiert, riskiert eine Überladung. Anders als bei Vitamin C scheidet der Körper überschüssiges Eisen nicht einfach aus. Das Überschuss-Eisen lagert sich in Organen wie Leber, Herz und Bauchspeicheldrüse ab – mit potenziell fatalen Folgen.

Übermäßiger Fleischkonsum

Rotes Fleisch enthält viel Häm-Eisen, das besonders gut aufgenommen wird. Das klingt erst mal positiv – aber bei übermäßigem Konsum, kombiniert mit eisenreichen Präparaten, kann auch das schnell zu einer Eisenüberladung führen. Laut Harvard School of Public Health steigt bei sehr hoher Zufuhr das Risiko für metabolische Störungen, besonders bei genetischer Prädisposition.

Lebererkrankungen und Blutwerte

Ferritin und Leberwerte

Ferritin ist der wichtigste Speicherwert für Eisen – aber er ist auch ein sogenannter Akute-Phase-Parameter. Das heißt: Er steigt nicht nur bei hohem Eisenspeicher, sondern auch bei Entzündungen oder Lebererkrankungen. Wer also erhöhte Ferritinwerte hat, sollte immer auch die Leberwerte im Blick behalten, um falsch interpretierte Eisenüberladung zu vermeiden.

Eisenbindungskapazität senken

Chronische Lebererkrankungen wie Hepatitis oder Fettleber können die Eisenverarbeitung stören – besonders die sogenannte Transferrinsättigung gerät aus dem Gleichgewicht. Die Folge: Eisen wird weniger effektiv gebunden, bleibt unkontrolliert im Blutkreislauf und schädigt langfristig die Zellen. Ein gutes Zusammenspiel von Ferritin, Transferrin und Leberwerten ist hier entscheidend für die richtige Diagnose.

Gallensteine Beschwerden: Teste dich selbst 👆Eisenwert messen und interpretieren

Relevante Laborparameter

Ferritin, Transferrin und mehr

Was sagt Ferritin aus?

Ferritin ist der Schlüssel zur Einschätzung deiner Eisenspeicher – doch es ist auch ein sensibler Marker. Ein niedriger Ferritinwert zeigt fast immer eine leere Reserve an, selbst wenn andere Werte noch im „Normalbereich“ liegen. Die WHO bezeichnet Ferritin unter 15 ng/ml bei Frauen und unter 30 ng/ml bei Männern als Hinweis auf einen manifesten Mangel. Doch Achtung: Bei Entzündungen kann Ferritin fälschlich erhöht erscheinen.

Transferrinsättigung verstehen

Die Transferrinsättigung zeigt, wie viel Eisen tatsächlich im Blut verfügbar ist – nicht nur gespeichert. Liegt die Sättigung unter 20 %, deutet das meist auf einen Mangel hin. Liegt sie über 50 %, könnte eine Eisenüberladung vorliegen. Studien der Charité Berlin empfehlen, Ferritin und Transferrinsättigung immer gemeinsam zu betrachten – nur so ergibt sich ein klares Bild.

Hämoglobin und Hämatokrit

Zusammenhang mit Eisenmangel

Hämoglobin ist das eisenhaltige Protein, das Sauerstoff im Blut transportiert. Sinkt der Eisenwert, sinkt früher oder später auch das Hämoglobin. Das Problem: Erst wenn die Hämoglobinwerte deutlich abfallen, sprechen Ärztinnen und Ärzte von „Anämie“. Doch da ist es oft schon spät. Deshalb lohnt es sich, die Entwicklung regelmäßig zu beobachten – nicht erst bei einem kritischen Wert.

Indirekte Hinweise erkennen

Auch Hämatokrit – der Anteil der Zellen am Blutvolumen – kann ein Frühwarnsignal sein. Fällt er langsam, obwohl die Flüssigkeitszufuhr gleich bleibt, lohnt sich ein Blick auf die Eisenwerte. Manche Labore geben zudem die mittlere Erythrozytengröße (MCV) und den Hämoglobingehalt (MCH) an – beide können bei Mangel verändert sein. Klingt technisch? Ist aber wichtig für die richtige Deutung.

Testmethoden und Diagnostik

Blutabnahme und Vorbereitung

Nüchtern zur Blutentnahme?

Viele fragen sich: Muss ich für einen Eisenwert nüchtern sein? Die Antwort ist: Im Idealfall ja. Besonders das freie Serum-Eisen unterliegt tageszeitlichen Schwankungen und wird durch Mahlzeiten beeinflusst. Am besten lässt du morgens vor dem Frühstück Blut abnehmen – so sind die Werte vergleichbarer.

Zeitpunkt der Messung beachten

Der Eisenwert kann innerhalb eines Tages stark schwanken – bis zu 30 %. Deshalb empfehlen Fachgesellschaften, Messungen möglichst unter ähnlichen Bedingungen durchzuführen. Wer seine Werte langfristig beobachten möchte, sollte sie immer zur gleichen Uhrzeit und in ähnlichem körperlichem Zustand messen lassen. Klingt banal, macht aber einen Unterschied.

Interpretation durch Fachärzte

Grenzen der Selbstdiagnose

Online-Labortests boomen – aber sie haben Grenzen. Ohne medizinisches Hintergrundwissen können Werte schnell falsch interpretiert werden. Ein „normaler“ Wert bedeutet nicht automatisch, dass alles in Ordnung ist – und ein leicht erhöhter Wert ist nicht gleich gefährlich. Deshalb ist der Austausch mit einem Arzt oder einer Ärztin so wichtig, besonders bei unspezifischen Symptomen.

Verlaufskontrolle bei Therapie

Wer eine Eisentherapie macht – ob mit Tabletten oder Infusionen – sollte die Entwicklung regelmäßig kontrollieren lassen. Die Leitlinien empfehlen Kontrollmessungen nach 4 bis 8 Wochen. Wichtig: Nicht nur Ferritin sollte steigen, auch das Wohlbefinden muss sich verbessern. Sonst muss nach den Ursachen weiter gesucht werden.

Eisenwert Rechner nutzen

Online-Werte vergleichen

Im Internet gibt es zahlreiche Rechner, die anhand von Laborwerten Hinweise geben – praktisch, keine Frage. Doch sie ersetzen keine medizinische Interpretation. Wer seine Werte dort eingibt, bekommt meist ein Ampelsystem: grün – gelb – rot. Das kann hilfreich sein, um einen groben Überblick zu bekommen, aber ersetzt keine Diagnose.

Grenzen automatischer Auswertung

Algorithmen sehen keine Zusammenhänge. Sie kennen keine Symptome, keine Vorerkrankungen, keine Medikamente. Genau deshalb ist die persönliche Einschätzung durch Menschen mit Fachwissen unverzichtbar. Ein Laborwert ist nur ein Puzzlestück – nicht das ganze Bild.

Normalisierung der Eisenwerte

Ernährung und Lebensstil

Eisenreiche Lebensmittel gezielt

Spinat? Leider überschätzt. Wirklich gute Eisenquellen sind Fleisch, Innereien und Hülsenfrüchte. Wer tierische Produkte meidet, sollte zu Linsen, Tofu, Haferflocken und Kürbiskernen greifen – aber in Verbindung mit Vitamin-C-haltigem Obst oder Gemüse. So wird das Eisen besser aufgenommen.

Vitamin C zur Unterstützung

Vitamin C wirkt wie ein Katalysator für die Eisenaufnahme. Ein Glas Orangensaft zur eisenreichen Mahlzeit kann die Resorption verdoppeln. Auch Paprika, Brokkoli oder Beeren sind hilfreich. Kleiner Tipp: Zitrone über Linsen träufeln – einfach, aber wirkungsvoll.

Supplementierung und Kontrolle

Dosierung individuell abstimmen

Eisentabletten gibt es in vielen Formen – aber nicht jede ist für jede Person geeignet. Die Aufnahme hängt vom Magen-Darm-System, dem Mangelgrad und weiteren Faktoren ab. Wer sich selbst therapiert, riskiert Überdosierungen oder Nebenwirkungen. Deshalb: Immer auf ärztlichen Rat hören.

Nebenwirkungen vermeiden

Verstopfung, Übelkeit, metallischer Geschmack – typische Nebenwirkungen von Eisentabletten. Manche vertragen Eisen nur in flüssiger Form oder mit verzögerter Freisetzung. Es lohnt sich, verschiedene Präparate auszuprobieren und auf die eigene Reaktion zu achten.

Eisenwerte Tabelle und Vergleich

| Gruppe | Ferritin (ng/ml) | Transferrin-Sättigung (%) |

|---|---|---|

| Frauen (18–49) | 15 – 120 | 16 – 45 |

| Frauen ab 50 | 30 – 160 | 20 – 50 |

| Männer | 30 – 300 | 20 – 50 |

| Kinder (6–12 Jahre) | 10 – 80 | 15 – 40 |

| Schwangere | ≥ 30 (mind.) | ≥ 20 (ideal) |

Eisenwert Frauen Tabelle Übersicht

| Altersgruppe | Ferritin (ng/ml) | Bewertung |

|---|---|---|

| 12–17 Jahre | 15 – 80 | ausreichend |

| 18–49 Jahre | 15 – 120 | normal |

| 50–64 Jahre | 30 – 160 | stabil |

| ab 65 Jahre | 40 – 180 | altersbedingt erhöht |

| Schwangerschaft | ≥ 30 (empfohlen) | kritisch wichtig |

| Altersgruppe | Ferritin (ng/ml) | Bewertung |

|---|---|---|

| 12–17 Jahre | 15 – 80 | ausreichend |

| 18–49 Jahre | 15 – 120 | normal |

| 50–64 Jahre | 30 – 160 | stabil |

| ab 65 Jahre | 40 – 180 | altersbedingt erhöht |

| Schwangerschaft | ≥ 30 (empfohlen) | kritisch wichtig |

Normwerte nach Altersgruppe

Was bei jungen Frauen normal ist, kann bei älteren bereits als auffällig gelten – oder umgekehrt. Deshalb ist die Einordnung nach Alter so wichtig. Bei Frauen zwischen 20 und 40 gelten z. B. Ferritinwerte über 15 ng/ml als Minimum. Ab 50 ändern sich die Referenzbereiche leicht – je nach hormonellem Status.

Abweichungen richtig einordnen

Ein leicht erhöhter oder erniedrigter Wert bedeutet nicht sofort Gefahr. Entscheidend ist der Zusammenhang mit Symptomen, Ernährung und weiteren Laborwerten. Eine isolierte Zahl ohne Kontext sagt wenig – und kann sogar verunsichern. Deshalb: Immer das große Ganze sehen.

Vergleich mit Referenzwerten

Unterschiede je nach Labor

Nicht alle Labore arbeiten mit denselben Grenzwerten. Ein Wert, der im einen Labor „normal“ ist, kann im nächsten schon auffällig sein. Das liegt an unterschiedlichen Messmethoden, Geräten und Normgruppen. Am besten ist es, die Messungen immer im selben Labor machen zu lassen – so bleibt alles vergleichbar.

Einheit und Messmethode beachten

Eisen in µg/dl, Ferritin in ng/ml, Transferrin in g/l – wer soll da durchblicken? Die Einheit macht den Unterschied, und auch die Methode. Ob ELISA, Turbidimetrie oder ICP – je nach Messverfahren schwanken die Werte. Deshalb sollte man nie einfach Google fragen, sondern sich auf fundierte Interpretation verlassen.

Vitamin E Lebensmittel: Was wirklich wirkt 👆Fazit

Ein Eisenwert normal bedeutet nicht immer, dass alles im Gleichgewicht ist. Vielmehr zeigt er nur einen Momentzustand, der je nach Lebensphase, Ernährung und gesundheitlicher Situation stark schwanken kann. Entscheidend ist, die Zahlen zu verstehen und im Kontext zu betrachten – zusammen mit Symptomen, Lebensstil und Laborparametern. Wer seinen Eisenwert normal hält, schützt nicht nur den Sauerstofftransport, sondern auch Konzentration, Immunsystem und Lebensenergie. Regelmäßige Kontrolle, bewusste Ernährung und ärztliche Begleitung bleiben der Schlüssel zu einem stabilen Eisenhaushalt.

Tränende Augen Hausmittel: Wenn Augen ständig tränen 👆FAQ

Wie oft sollte man den Eisenwert überprüfen lassen?

Mindestens einmal im Jahr, bei Frauen mit starker Menstruation oder Vegetarier:innen auch häufiger. Regelmäßige Kontrollen helfen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen.

Ist ein Eisenwert unter 5 gefährlich?

Ja, das gilt als medizinischer Notfall. Bei so niedrigen Werten droht eine akute Unterversorgung, die meist stationär behandelt werden muss.

Kann ein Eisenwert normal sein und trotzdem Symptome machen?

Ja. Manche Menschen zeigen Mangelerscheinungen schon im unteren Normbereich. Wichtig ist daher, Werte nie isoliert zu betrachten.

Welche Rolle spielt die Ernährung für den Eisenwert?

Eine zentrale. Pflanzliches Eisen wird schlechter aufgenommen als tierisches. Vitamin C verbessert die Aufnahme deutlich, Kaffee und Milchprodukte hemmen sie.

Warum haben Frauen häufiger Eisenmangel?

Durch die monatliche Regelblutung verlieren Frauen regelmäßig Eisen. Auch Schwangerschaft und Stillzeit erhöhen den Bedarf erheblich.

Wie erkenne ich eine Eisenüberladung?

Müdigkeit, Gelenkschmerzen oder eine bräunliche Hautverfärbung können Anzeichen sein. Eine Blutuntersuchung mit Ferritin- und Transferrinsättigung bringt Klarheit.

Kann ein normaler Eisenwert täuschen?

Ja, Ferritin kann durch Entzündungen künstlich erhöht sein. Deshalb sollten mehrere Parameter gemeinsam ausgewertet werden.

Welche Eisenwerte gelten für Frauen über 50 als normal?

In der Regel Ferritinwerte zwischen 30 und 160 ng/ml. Ab diesem Alter verändert sich die Aufnahmefähigkeit, daher lohnt sich eine individuelle Kontrolle.

Ist eine Supplementierung ohne Arzt ratsam?

Nein. Zu viel Eisen kann genauso schädlich sein wie zu wenig. Selbstmedikation ohne Blutbild kann zu Überladung und Organschäden führen.

Wie kann ich meinen Eisenwert natürlich stabil halten?

Durch eine ausgewogene Ernährung mit Hülsenfrüchten, Fleisch oder Tofu in Kombination mit Vitamin-C-reichen Lebensmitteln. Bewegung und Stressreduktion fördern zusätzlich einen gesunden Stoffwechsel.

Frühjahrsmüdigkeit Symptome und Lösungen 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung