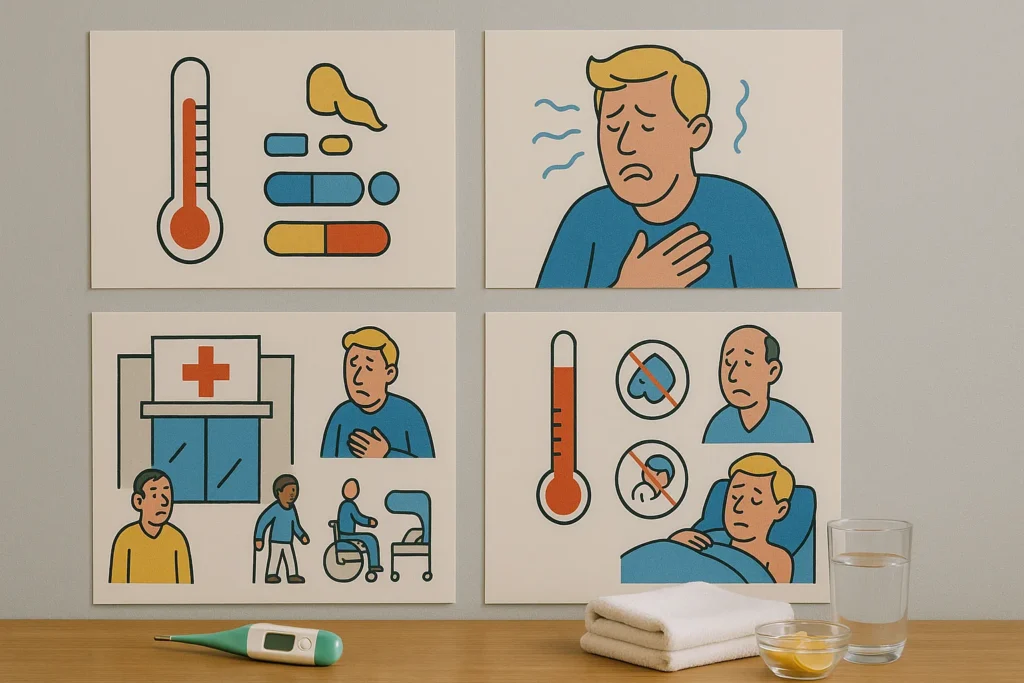

Fieber Wann ins Krankenhaus Erwachsene? Viele warten zu lange – und riskieren ihr Leben. Erfahre jetzt, welche Symptome du niemals ignorieren darfst und ab wann medizinische Hilfe überlebenswichtig ist.

Fieber ab wann bedenklich bei Erwachsenen

Ab wann ist Fieber gefährlich Erwachsene

Ab wann wird Fieber bei Erwachsenen eigentlich gefährlich? Die Grenze liegt nicht nur bei der Zahl auf dem Thermometer. Laut Robert Koch-Institut beginnt Fieber ab 38,5 °C – aber kritisch wird’s, wenn es anhält oder rapide steigt. Entscheidend ist auch, wie dein Körper reagiert: Ist dir schwindelig? Hast du Schüttelfrost oder Herzrasen? Dann ist es höchste Zeit, genauer hinzuschauen. Besonders bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen kann selbst moderates Fieber Komplikationen auslösen. Also: Temperatur ist wichtig – aber Kontext ist alles.

38 5 Fieber Erwachsene

38,5 °C – das klingt nicht dramatisch, oder? Aber genau hier beginnt laut medizinischer Definition das sogenannte „Fieberstadium“. Für gesunde Erwachsene oft unproblematisch. Doch was viele unterschätzen: Wenn Symptome wie Abgeschlagenheit, Husten oder Muskelzittern dazukommen, ist dein Immunsystem voll im Einsatz. Für Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem kann selbst diese „niedrige“ Temperatur bereits der Beginn eines gefährlichen Verlaufs sein. Deshalb: Nicht auf die Zahl allein verlassen – der Zustand zählt.

39 Grad Fieber Erwachsene

Ab 39 Grad spricht man von hohem Fieber – und jetzt wird es ernst. Der Körper heizt sich in einem regelrechten Abwehrkampf auf. Das kann bedeuten: Du bekämpfst gerade eine Infektion, möglicherweise bakteriell. Ärzte wie Prof. Dr. Bernd Salzberger (Uniklinik Regensburg) warnen, dass hohes Fieber die Organe belasten und den Kreislauf destabilisieren kann. Wenn es länger als einen Tag anhält oder mit anderen Symptomen wie Schüttelfrost oder Verwirrtheit einhergeht – sofort handeln. Denn hier kippt der Körper schnell in den Notfallmodus.

40 Grad Fieber Erwachsene

Bei 40 Grad schrillen alle Alarmglocken. Das ist kein „normales“ Fieber mehr – es wird als „hyperpyretisches Fieber“ bezeichnet. Der Körper kann sich selbst nicht mehr regulieren, und das ist lebensgefährlich. Studien zeigen, dass ab 40 °C die Gefahr für Herzrhythmusstörungen, neurologische Ausfälle oder Dehydrierung rapide ansteigt. Auch gesunde Erwachsene sind jetzt gefährdet. Besonders nachts steigt die Temperatur oft unbemerkt – und das macht es noch brenzliger. Hier gibt’s keine Diskussion mehr: Sofort ins Krankenhaus.

Körperliche Begleitsymptome ernst nehmen

Fieber ist nicht einfach nur eine erhöhte Temperatur – es ist ein Zustand des ganzen Körpers. Und die Begleitsymptome sind oft der Schlüssel zur wahren Ursache. Viele denken: „Ach, nur ein bisschen warm.“ Doch wenn Gliederschmerzen, Atemprobleme oder Orientierungslosigkeit dazukommen, ist das ein Warnsignal. Solche Beschwerden zeigen, dass dein Körper überlastet ist oder sogar eine gefährliche Infektion abläuft. Deshalb: Nicht nur Fieber messen, sondern dich selbst beobachten – genau das kann Leben retten.

Gliederschmerzen und Schüttelfrost

Der typische Kälteschauer, das Zittern bis in die Knochen – Schüttelfrost ist ein starkes Zeichen dafür, dass dein Körper hart gegen etwas kämpft. Kombiniert mit Gliederschmerzen ist das oft ein Hinweis auf Influenza oder bakterielle Infekte wie Pneumonie. Wenn du zitternd im Bett liegst und jede Bewegung weh tut, dann warte nicht. Laut Deutscher Gesellschaft für Innere Medizin ist Schüttelfrost ein Prädiktor für schwere Infektionen – besonders, wenn er plötzlich einsetzt und sich wiederholt. Also: Körpergefühl ernst nehmen!

Atemnot oder Brustenge

Du bekommst schlechter Luft oder spürst ein Druckgefühl in der Brust, während du Fieber hast? Achtung! Das ist kein gutes Zeichen. Hier könnte eine Lungenentzündung, eine Herzbeteiligung oder gar eine Embolie im Spiel sein. Laut Charité Berlin gehören diese Symptome zu den „red flags“, also Warnzeichen, bei denen du nicht zögern darfst. Viele denken an Panikattacken – aber Fieber mit Atemnot ist keine Einbildung. Wenn du flach atmest oder das Gefühl hast, nicht tief durchzuatmen – sofort ärztliche Hilfe suchen.

Desorientierung und Verwirrtheit

Du wachst auf und weißt nicht, wo du bist? Du sprichst wirr oder erkennst dein eigenes Zuhause nicht? Dann ist Fieber längst nicht mehr harmlos. Gerade bei älteren Menschen steigt die Gefahr eines Fieberdelirs. Aber auch Jüngere können betroffen sein – besonders bei Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung. Laut Deutscher Gesellschaft für Neurologie ist Verwirrtheit ein neurologischer Notfall. Wenn dein Geist „nebelt“, obwohl du sonst klar denkst – das ist kein Zufall. Das ist ein Notruf deines Gehirns.

Fieberdelir bei älteren Menschen

Bei Senioren kann schon leichtes Fieber massive kognitive Ausfälle verursachen. Warum? Weil das Gehirn im Alter empfindlicher auf Temperaturveränderungen reagiert. Studien des Max-Planck-Instituts zeigen: Ein Delir tritt oft plötzlich auf, hält mehrere Stunden bis Tage an und erhöht das Risiko für Krankenhausaufenthalte und Komplikationen massiv. Angehörige sollten hier besonders wachsam sein – denn die Betroffenen selbst merken oft gar nicht, wie verwirrt sie wirklich sind.

Zeichen einer Hirnbeteiligung

Wenn zu hohem Fieber Symptome wie Nackensteife, Lichtempfindlichkeit oder starke Kopfschmerzen hinzukommen, kann das ein Hinweis auf eine Meningitis sein. Auch neurologische Aussetzer wie Lähmungen oder Sprachstörungen sind dramatische Warnsignale. Das Paul-Ehrlich-Institut stuft solche Kombinationen als absolute Notfallsituation ein. Hier geht es nicht mehr um „abwarten“, sondern um Minuten. Der Kopf ist unser wichtigstes Steuerzentrum – und bei diesen Anzeichen ist schnelle Hilfe überlebenswichtig.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Wann Erwachsene mit Fieber ins Krankenhaus müssen

Plötzlich hohes Fieber bei Erwachsenen

Wenn das Fieber urplötzlich auf über 39 °C steigt, schrillen bei Ärzt*innen sofort die Alarmglocken. Warum? Ein solch steiler Temperaturanstieg deutet auf eine akute systemische Reaktion hin – oft bakteriell, gelegentlich auch viral. Laut der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin sollten Erwachsene in solchen Fällen nicht abwarten, sondern direkt ärztliche Hilfe suchen, besonders wenn Schüttelfrost, Atemnot oder starke Mattigkeit hinzukommen. Plötzliche Fieberattacken gelten als potenzieller Vorbote ernster Komplikationen wie Sepsis oder Hirnhautentzündung.

Bei chronischen Erkrankungen oder Immunschwäche

Menschen mit chronischen Leiden wie Diabetes, COPD oder Herzinsuffizienz sind durch Fieber besonders gefährdet. Ihr Körper kann oft keine ausreichende Immunantwort liefern, wodurch selbst ein leichter Infekt außer Kontrolle geraten kann. Auch Immunsupprimierte – etwa nach Transplantationen oder unter Chemotherapie – reagieren auf Erreger verzögert oder gar nicht. In solchen Fällen zählt jede Stunde: Bereits moderates Fieber kann sich rasch zur lebensbedrohlichen Krise entwickeln, weshalb frühzeitige Klinikeinweisung empfohlen wird.

Fieber nach Operation oder Auslandsreise

Du hattest kürzlich eine OP oder warst im Ausland? Dann ist Fieber nie „harmlos“. Es könnte ein Zeichen für Wundinfektionen, Thrombosen oder Tropenkrankheiten wie Malaria sein. Besonders problematisch: Viele tropische Erreger verursachen anfangs nur Fieber – ohne weitere Symptome. Laut Bernhard-Nocht-Institut gilt Fieber nach einer Rückreise aus Risikogebieten immer als medizinischer Notfall. Auch postoperatives Fieber kann auf Komplikationen wie Abszesse oder Lungenentzündung hindeuten. Deshalb: Nicht warten, handeln!

Anhaltendes Fieber trotz Medikamenten

Du nimmst schon Paracetamol oder Ibuprofen – und das Fieber bleibt? Dann solltest du hellhörig werden. Medikamente, die das Immunsystem entlasten sollen, greifen hier offenbar nicht. Laut Klinikum der LMU München kann das ein Hinweis auf resistente Keime, virale Infekte oder Autoimmunprozesse sein. Auch medikamentenbedingtes Fieber ist möglich – paradoxerweise ausgelöst durch die Therapie selbst. Bleibt das Fieber über 48 Stunden trotz Medikation bestehen, ist ärztliche Abklärung dringend geboten.

Gefährliche Differenzialdiagnosen

Nicht jedes Fieber ist ein grippaler Infekt – manchmal steckt mehr dahinter. Und genau hier beginnt die Kunst der Differenzialdiagnose. Ärzt*innen müssen herausfinden: Bakteriell oder viral? Infektion oder Autoimmunreaktion? Und wie akut ist der Zustand wirklich? Besonders zwei Diagnosen dürfen dabei niemals übersehen werden: Sepsis und Meningitis. Beide beginnen oft mit Fieber – doch der Verlauf kann dramatisch eskalieren. Darum ist es so wichtig, Warnzeichen richtig zu deuten und im Zweifel sofort zu reagieren.

Sepsis – wenn der Kreislauf versagt

Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt, ist ein medizinischer Notfall. Dabei versagt der Kreislauf schleichend, Organe werden nicht mehr ausreichend durchblutet. Die WHO warnt: Sepsis tötet weltweit mehr Menschen als Herzinfarkte – oft, weil sie zu spät erkannt wird. Typisch ist, dass das Fieber plötzlich sinkt, während der Zustand sich gleichzeitig verschlechtert. Wer kalte Hände, blasse Haut oder Verwirrtheit bemerkt, sollte keine Sekunde zögern.

Blutdruckabfall und kalte Hände

Ein plötzlich abfallender Blutdruck ist bei Fieber nie ein gutes Zeichen. Wenn du gleichzeitig kalte Hände und Schweißausbrüche bemerkst, kann das auf eine beginnende Sepsis hindeuten. Der Körper schafft es dann nicht mehr, das Blut ausreichend zu zirkulieren. Laut einer Studie des Universitätsklinikums Jena gehören solche Symptome zu den frühesten Sepsisindikatoren – oft vor dem tatsächlichen Fieberabfall. In diesem Zustand zählt buchstäblich jede Minute.

Laktatazidose als Frühzeichen

Ein kaum bekanntes, aber hochrelevantes Frühzeichen ist die sogenannte Laktatazidose – eine Übersäuerung des Blutes durch Milchsäure. Diese tritt oft bei Sepsis oder schwerem Schock auf und führt rasch zu Bewusstseinsstörungen. Klinisch wird sie über die Laktatkonzentration im Blut diagnostiziert. Das Problem: Betroffene merken davon meist nichts – bis es zu spät ist. Ein ständiges Gefühl von Atemnot oder „innerer Unruhe“ kann aber erste Hinweise liefern.

Hirnhautentzündung mit Fieber

Meningitis beginnt oft harmlos – mit Fieber, Kopfschmerzen, Lichtscheu. Doch dann geht alles schnell. Innerhalb weniger Stunden kann aus einem Infekt ein neurologischer Notfall werden. Die Erreger, meist Meningokokken oder Pneumokokken, gelangen über das Blut ins zentrale Nervensystem. Laut RKI ist die Sterblichkeit hoch, wenn nicht sofort Antibiotika gegeben werden. Wichtig: Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen tritt Meningitis oft fulminant auf – ohne klassische Symptome.

Nackensteife und Lichtempfindlichkeit

Du kannst deinen Kopf kaum mehr bewegen, jede Lichtquelle tut in den Augen weh? Das sind klassische Zeichen einer Meningitis. Die Hirnhäute sind entzündet, jede Bewegung des Nackens wird zur Qual. Besonders auffällig: die Kombination aus steifem Nacken, hohem Fieber und Lichtscheu. Laut Universitätsmedizin Mainz reicht schon ein Verdacht aus, um stationär aufgenommen zu werden – Verzögerung kann tödlich enden. Also lieber einmal zu viel in die Notaufnahme als einmal zu wenig.

Hautausschlag bei Meningitis

Nicht jeder Ausschlag ist harmlos – besonders nicht bei Fieber. Ein petechialer Ausschlag, also kleine punktförmige Einblutungen unter der Haut, gilt als dramatisches Warnzeichen für eine Meningokokken-Meningitis. Was viele nicht wissen: Diese Flecken verblassen nicht beim Drücken. Das sogenannte „Glas-Test“-Verfahren kann helfen – wenn die Flecken sichtbar bleiben, sofort Notruf wählen. Laut UKSH Kiel ist die Zeit zwischen Ausschlag und Kreislaufkollaps oft extrem kurz.

Ab wieviel Fieber ins Krankenhaus Kleinkind

Warnzeichen bei Säuglingen und Kleinkindern

Bei Babys und Kleinkindern gelten andere Regeln als bei Erwachsenen. Schon ab 38 °C sprechen Kinderärzt*innen von Fieber – und ab 39 °C wird’s richtig kritisch. Besonders gefährlich: Teilnahmslosigkeit, Trinkverweigerung oder schrilles Schreien. Laut Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) sollte jedes Kind unter drei Monaten mit Fieber grundsätzlich im Krankenhaus abgeklärt werden. Der kleine Körper reagiert extrem sensibel – und Infekte verlaufen oft rasant.

Unterschiede zu Erwachsenen beachten

Was Erwachsene oft „wegstecken“, kann bei Kleinkindern lebensbedrohlich sein. Das Immunsystem ist noch nicht vollständig ausgebildet, die Reaktionszeit auf Infekte verkürzt. Auch Fieberkrämpfe treten bei Kindern häufiger auf – meist zwischen dem 6. Monat und 5. Lebensjahr. Eltern sollten hier nicht zögern: Während ein Erwachsener vielleicht erst bei 40 °C zum Arzt geht, kann bei einem Kleinkind schon 38,5 °C gefährlich sein. Also: lieber einmal zu viel fragen als zu wenig handeln.

Fieber und Kopfschmerzen ohne Erkältung – Was steckt dahinter? 👆Selbstbeobachtung und Erste Maßnahmen zu Hause

Fieber dokumentieren und beurteilen

Fieberverlauf über mehrere Tage

Ein einmalig hoher Wert ist noch kein Grund zur Panik – aber wie entwickelt sich das Fieber über Tage hinweg? Genau das beobachten Ärzt*innen zuerst. Ein kontinuierlicher Anstieg oder Schwankungen über 38,5 °C können auf eine unentdeckte Infektion hindeuten. Die Empfehlung der Bundesärztekammer lautet: Temperatur mindestens dreimal täglich messen und dokumentieren. So lässt sich der Verlauf später medizinisch besser einordnen – und du bekommst selbst ein Gespür für dein Körpersignal.

Welche Thermometer sind zuverlässig

Digitale Ohr- oder Stirnthermometer sind beliebt – aber wirklich zuverlässig? Studien der Uni Heidelberg zeigen: Rektale Messungen liefern bei Erwachsenen die genauesten Werte. Besonders bei Kindern unter drei Jahren gilt das sogar als Standard. Kontaktlose Modelle sind zwar angenehm, neigen aber zu Messfehlern. Wichtig ist, immer das gleiche Gerät und dieselbe Körperstelle zu nutzen. Nur so sind die Daten vergleichbar. Kleiner Tipp: Vor dem Messen fünf Minuten ruhig sitzen – das macht den Unterschied!

Fieber senken Erwachsene

Paracetamol oder Ibuprofen?

Die ewige Frage in jeder Hausapotheke. Laut RKI sind beide Wirkstoffe fiebersenkend, aber unterschiedlich wirksam. Paracetamol wirkt zentral im Gehirn und ist magenfreundlich, während Ibuprofen zusätzlich entzündungshemmend wirkt – ideal bei Halsschmerzen oder Gliederschmerzen. Aber: Wer empfindlich auf den Magen reagiert oder Vorerkrankungen hat, sollte ärztlichen Rat einholen. Beide Medikamente dürfen nur in begrenzter Dosis eingesetzt werden. Also – nicht einfach „reinschmeißen“, sondern gezielt wählen.

Fieber steigt trotz Paracetamol Erwachsene

Wenn das Fieber trotz Einnahme wieder ansteigt, ist das ein Warnsignal. Entweder wurde der Wirkstoff zu niedrig dosiert – oder dein Körper reagiert gar nicht mehr darauf. Laut Deutscher Apothekerzeitung kann auch eine Resistenz oder Medikamentenunverträglichkeit dahinterstecken. Besonders kritisch wird’s, wenn du zusätzlich Kreislaufsymptome spürst. Dann hilft kein weiteres Warten – sondern ein Besuch beim Arzt. Medikamente sind keine Garantie, sondern nur Begleiter des Heilprozesses.

Dosierung und Anwendungsdauer

Paracetamol und Ibuprofen klingen harmlos – sind sie aber nicht, wenn man sie falsch einsetzt. Die WHO empfiehlt: Maximal 3 g Paracetamol pro Tag bei Erwachsenen, aufgeteilt in 500–1000 mg Einzeldosen. Ibuprofen: nicht mehr als 1200 mg ohne ärztliche Rücksprache. Längere Einnahmen ohne ärztliche Kontrolle erhöhen das Risiko für Leberschäden oder Magenblutungen. Deshalb: Finger weg von Dauergebrauch – und keine Doppeldosis bei „Nichtwirken“.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Viele unterschätzen, wie stark fiebersenkende Mittel mit anderen Präparaten kollidieren können. Paracetamol belastet die Leber, was bei gleichzeitiger Einnahme von Antibiotika oder Psychopharmaka gefährlich werden kann. Ibuprofen wiederum kann die Wirkung von Blutdruckmitteln mindern. Laut Deutschem Ärzteblatt sollte vor der Kombination stets ein Check beim Hausarzt erfolgen. Besonders ältere Menschen mit Dauermedikation sind hier gefährdet – oft ohne es zu wissen.

Hausmittel bei mildem Verlauf

Wadenwickel und Bettruhe

Altes Hausmittel, neue Relevanz: Wadenwickel sind mehr als Folklore. Sie aktivieren über die Haut das zentrale Temperaturregulationszentrum im Gehirn. Das wirkt sanft, aber spürbar. Laut Deutscher Gesellschaft für Naturheilkunde eignen sich Wadenwickel vor allem bei Temperaturen zwischen 38,5 °C und 39,5 °C. Wichtig ist: Nur anwenden, wenn keine Schüttelfrostsymptome bestehen! In Kombination mit Bettruhe und ruhiger Umgebung kann der Körper sich dann besser regenerieren.

Flüssigkeitszufuhr erhöhen

Fieber dehydriert – schnell und massiv. Der Flüssigkeitsverlust über Schweiß wird oft unterschätzt. Pro Grad über der Normaltemperatur benötigt der Körper laut DGE bis zu 1 Liter mehr Flüssigkeit pro Tag. Wasser, Kräutertees oder verdünnte Fruchtsäfte helfen. Besonders bei älteren Menschen sinkt das Durstgefühl – ein gefährlicher Mix. Am besten regelmäßig kleine Mengen trinken, auch ohne Durst. Und: Elektrolytlösungen können helfen, das Gleichgewicht zu stabilisieren.

Wann lieber nicht selbst behandeln?

Unsicherheiten bei älteren Menschen

Gerade Senior*innen neigen dazu, Fieber zu unterschätzen – oder gar nicht erst zu bemerken. Der Stoffwechsel reagiert langsamer, das Fieber steigt oft nicht deutlich an, obwohl eine ernsthafte Infektion besteht. Laut Altersmedizin der Charité liegt hier das Risiko: Symptome wie Schwäche, Appetitlosigkeit oder Verwirrung werden fehlgedeutet. Wenn du unsicher bist oder Angehörige betreust: lieber einmal mehr zum Arzt als in den nächsten Tagen auf der Intensivstation landen.

Fieber in Kombination mit neurologischen Symptomen

Fieber allein ist schon fordernd – aber wenn Schwindel, Sehstörungen, Lähmungen oder Sprachprobleme dazukommen, ist Schluss mit Eigenbehandlung. Diese Symptome weisen auf eine Beteiligung des Nervensystems hin. Laut Neurologie der Uniklinik Köln sind das potenzielle Hinweise auf Meningitis, Enzephalitis oder andere neuroinflammatorische Prozesse. In solchen Fällen zählt nicht mehr „abwarten und Tee trinken“, sondern: Notarzt rufen. Ohne Wenn und Aber.

Erhöhte Leberwerte Muskelschmerzen? Was ist der Grund? 👆Fazit

Fieber wann ins Krankenhaus Erwachsene – diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, aber klare Anzeichen helfen bei der Entscheidung. Entscheidend sind nicht nur die Temperaturwerte, sondern auch Begleitsymptome, Vorerkrankungen und der Verlauf über mehrere Tage. Wer frühzeitig dokumentiert, richtig reagiert und Warnzeichen ernst nimmt, schützt sich vor Komplikationen – und im Zweifel lieber einmal mehr zur Klinik als einmal zu wenig. Die Kombination aus Eigenverantwortung und medizinischer Einschätzung ist hier der Schlüssel.

Wadenwickel gegen Fieber: Hilft’s wirklich? 👆FAQ

Ab welcher Temperatur sollten Erwachsene ärztliche Hilfe suchen?

Ab einer Körpertemperatur von 39 °C in Kombination mit starken Beschwerden wie Schüttelfrost, Verwirrtheit oder Atemnot sollte man medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei 40 °C gilt die Situation als potenziell gefährlich – vor allem, wenn sie länger anhält.

Ist Fieber immer ein Grund, ins Krankenhaus zu gehen?

Nein, nicht immer. Entscheidend ist, wie sich das Fieber entwickelt und ob es mit anderen Symptomen einhergeht. Fieber wann ins Krankenhaus Erwachsene – das hängt vom Gesamtbild ab, nicht nur von der Zahl auf dem Thermometer.

Wann ist Fieber bei älteren Menschen besonders riskant?

Bei älteren Menschen zeigt sich Fieber oft nicht klassisch. Schon geringe Temperaturerhöhungen, begleitet von Schwäche, Desorientierung oder Appetitlosigkeit, können Hinweise auf eine schwere Infektion sein. Hier gilt: lieber frühzeitig ärztlich abklären.

Sollte ich Fieber immer senken?

Nicht unbedingt. Fieber ist ein natürlicher Abwehrmechanismus. Wenn es aber zu hoch wird oder Kreislaufprobleme auftreten, sollte es gesenkt werden – vorzugsweise mit ärztlicher Empfehlung und nicht dauerhaft mit Selbstmedikation.

Wie lange darf Fieber ohne Arztbesuch anhalten?

Wenn Fieber länger als 48 Stunden besteht oder trotz Medikamenten nicht sinkt, ist ärztliche Abklärung notwendig. Besonders kritisch: wenn es ohne erkennbare Ursache auftritt oder mit neu auftretenden Symptomen kombiniert ist.

Welche Rolle spielt das Fiebermessen für die Diagnose?

Eine sehr große. Der dokumentierte Fieberverlauf hilft Ärzt*innen, den Ernst der Lage besser einzuschätzen. Fieber wann ins Krankenhaus Erwachsene – das lässt sich oft leichter entscheiden, wenn ein Verlauf über mehrere Tage vorliegt.

Was tun, wenn Paracetamol nicht hilft?

Wenn das Fieber trotz Paracetamol nicht sinkt, könnte eine ernsthafte Ursache dahinterstecken – etwa eine bakterielle Infektion oder eine Medikamentenunverträglichkeit. In diesem Fall sollte umgehend ärztlicher Rat eingeholt werden.

Können Hausmittel wie Wadenwickel gefährlich sein?

Ja, in bestimmten Fällen. Bei Schüttelfrost oder sehr hohem Fieber sind Wadenwickel nicht zu empfehlen. Sie können den Körper zusätzlich belasten, statt zu helfen. Hausmittel sind nur bei mildem Verlauf sinnvoll – und mit Bedacht einzusetzen.

Ab wann ist Fieber bei Kleinkindern ein Notfall?

Bei Babys unter drei Monaten ist jede Temperatur ab 38 °C ein Grund für einen Arztbesuch. Kleinkinder mit Fieber über 39 °C, die apathisch wirken oder nicht trinken, sollten sofort untersucht werden.

Was ist der Unterschied zwischen Fieber und Hyperthermie?

Fieber ist eine Reaktion auf Infektionen, bei der das Temperaturzentrum im Gehirn neu eingestellt wird. Hyperthermie hingegen entsteht durch äußere Hitze oder Stoffwechselstörungen – ohne neue Sollwertverstellung. Die Behandlung unterscheidet sich deutlich.

Bienenstich Hausmittel: Diese Tricks wirken sofort! 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung