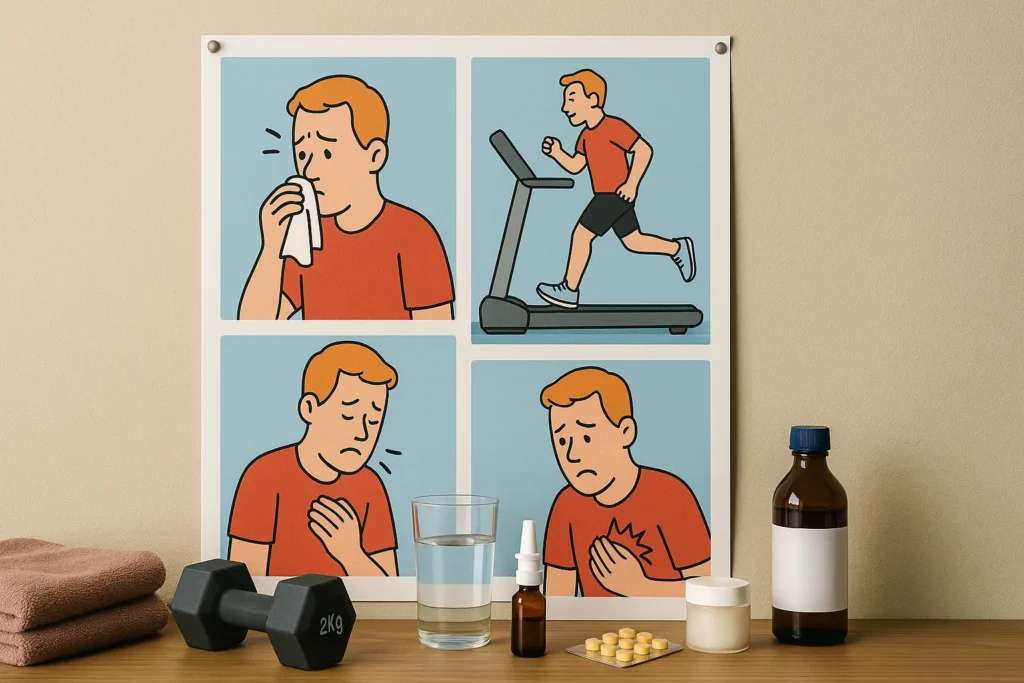

Sport bei Erkältung – klingt stark, ist aber dumm. Viele überschätzen sich bei leichter Krankheit. Doch was, wenn dein Körper längst in Alarmbereitschaft ist? Hier liest du, was du wirklich wissen musst.

Sport bei beginnender Erkältung

Erste Symptome richtig deuten

Unterschiede: Schnupfen vs. Infekt

Leichtes Kratzen im Hals

Du wachst morgens auf und merkst: Da ist dieses ganz leichte Kratzen im Hals. Kein richtiger Schmerz, eher wie ein leiser Hinweis. Viele ignorieren das – verständlich, denn es fühlt sich harmlos an. Aber genau hier beginnt oft der Fehler. Ein Kratzen kann das erste Anzeichen einer beginnenden Virusinfektion sein, bevor andere Symptome folgen. Studien des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung zeigen, dass sich virale Atemwegserkrankungen oft mit exakt diesem Symptom einschleichen. Wer jetzt trotzdem zum Workout geht, könnte seinem Immunsystem die entscheidende Energie rauben, die es zur Abwehr braucht. Der Körper flüstert – und du solltest hinhören.

Laufende Nase ohne Fieber

Na toll, die Nase läuft – aber kein Fieber, also alles okay, oder? Nicht ganz. Eine laufende Nase ohne Fieber wirkt oft harmlos, doch laut Robert Koch-Institut ist gerade in dieser Phase die Virenlast am höchsten. Das bedeutet: Du bist nicht nur krank, du bist auch hoch ansteckend. Und wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst? Erstens belastest du deinen eigenen Organismus zusätzlich, zweitens gefährdest du andere. Das ist keine moralische Floskel, sondern eine epidemiologisch messbare Tatsache. Übrigens: Gerade weil du dich noch „relativ fit“ fühlst, überlastest du dich oft schneller – mit bösen Folgen.

Gliederschmerzen am ersten Tag

Ein bisschen ziept’s in den Beinen, die Schultern sind schwer… Das kann doch vom gestrigen Training kommen, oder? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gliederschmerzen sind ein klassisches Frühzeichen viraler Infekte – und zwar eines, das du absolut ernst nehmen solltest. Sie entstehen, weil dein Immunsystem bereits aktiviert ist und Entzündungsprozesse im Körper laufen. Der Bundesverband Deutscher Internisten warnt ausdrücklich davor, bei solchen Symptomen Sport zu treiben, da dies die virale Belastung auf Organe – vor allem das Herz – massiv erhöhen kann. Kurzum: Wenn sich der Körper schwerer anfühlt als gewohnt, dann will er Ruhe, nicht Bewegung.

Belastungsreaktion des Immunsystems

Stressreaktionen durch Sport

Sport ist Stress. Das klingt hart – ist aber biologisch korrekt. Jede Form von körperlichem Training löst im Körper eine akute Stressreaktion aus: Cortisol steigt, Herzfrequenz geht hoch, Entzündungsmediatoren werden aktiv. Für einen gesunden Körper kein Problem – sogar erwünscht. Aber was passiert, wenn das Immunsystem gerade damit beschäftigt ist, einen Virus zu bekämpfen? Genau: Der zusätzliche Stress durch Training schwächt die Abwehrkräfte. In einer Studie der University of Illinois wurde nachgewiesen, dass moderates Training die Immunantwort verbessert – aber nur, wenn der Körper nicht bereits mit einer Infektion kämpft. Im falschen Moment wird Sport also vom Freund zum Feind.

Immunschwäche durch Übertraining

Klingt paradox: Wer viel trainiert, wird eher krank. Aber genau das beobachten Sportmediziner regelmäßig bei ambitionierten Hobbysportlern. Der Grund? Chronisch erhöhter Trainingsreiz senkt langfristig die Lymphozytenzahl im Blut – also jene Zellen, die Viren bekämpfen. Gerade in der Erkältungszeit kann schon ein leichtes Ungleichgewicht ausreichen, um eine Infektion zu verstärken. Und das Gefährliche daran: Viele bemerken diese Form der Erschöpfung gar nicht, weil sie sich langsam entwickelt. Wer bei ersten Infektsymptomen nicht pausiert, sondern weitermacht, läuft Gefahr, die sogenannte “Open-Window-Phase” zu verlängern – eine Zeitspanne, in der der Körper besonders anfällig ist. Deshalb: lieber zwei Tage pausieren als zwei Wochen krank.

Sport mit Erkältung ohne Fieber

Bedingungen für sicheres Training

Kein Fieber, keine Gliederschmerzen

“Ich habe kein Fieber, also darf ich trainieren.” Dieser Satz klingt vernünftig – ist aber nur die halbe Wahrheit. Richtig ist: Fieber ist ein klares Stoppsignal. Aber seine Abwesenheit bedeutet nicht automatisch Entwarnung. Entscheidend ist das Gesamtbild. Hast du Gliederschmerzen? Einen erhöhten Ruhepuls? Nächtliches Schwitzen? Laut Deutscher Gesellschaft für Sportmedizin sollte Training nur dann stattfinden, wenn keinerlei systemische Beschwerden vorliegen. Also: Kein Fieber, ja – aber auch keine Muskelschmerzen, kein allgemeines Krankheitsgefühl. Erst wenn du dich wirklich belastbar fühlst, ist leichtes Training wieder eine Option.

Training bei klarem Kopf möglich

Manchmal fühlt man sich trotz leichter Erkältung geistig frisch und stabil. Kein Druck im Kopf, keine Konzentrationsprobleme – einfach nur eine verstopfte Nase. In solchen Fällen ist Bewegung nicht grundsätzlich tabu. Aber: Die Intensität macht den Unterschied. Experten empfehlen, bei leichten Symptomen auf Aktivitäten mit geringem Pulsanstieg zu setzen – zum Beispiel lockeres Spazierengehen oder Mobilitätsübungen. Entscheidend ist auch die Selbstbeobachtung: Wie reagiert dein Körper in den ersten zehn Minuten? Kommt Schwindel auf? Wird dir warm oder seltsam kalt? Nur wer klar im Kopf bleibt, sollte überhaupt an Training denken. Und selbst dann: mit Vorsicht.

Einschränkungen bei leichter Infektion

Kurze Einheiten mit geringer Intensität

Du willst dich bewegen, obwohl du noch leicht erkältet bist? Dann gilt: weniger ist mehr. Statt 60 Minuten HIIT lieber 15 Minuten Dehnen, ein paar Minuten am Hometrainer mit niedrigem Widerstand. Denn selbst eine leichte Infektion reduziert die Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Lunge – das bedeutet, du bist schneller erschöpft. In einer Untersuchung der Universität Leipzig zeigte sich, dass selbst bei symptomarmen Infekten die Leistungsfähigkeit um bis zu 30 % sinkt. Die Lösung? Statt den Trainingsplan durchzuziehen, passt du ihn an deine Tagesform an – ohne schlechtes Gewissen. Gesund werden kommt zuerst.

Pulskontrolle und Atemtiefe prüfen

Das wichtigste Warnsystem beim Sport während einer Erkältung? Dein Puls. Wenn du schon beim Aufwärmen deutlich über deinem normalen Ruhepuls liegst, ist das ein klares Warnsignal. Auch die Atmung spielt eine zentrale Rolle: Hast du das Gefühl, tiefer atmen zu müssen als sonst? Oder gerätst du bei kleinster Belastung außer Atem? All das sind Hinweise darauf, dass dein Körper noch nicht bereit ist. Sportmediziner empfehlen, in der Genesungsphase regelmäßig Puls und Atemmuster zu kontrollieren – am besten direkt morgens nach dem Aufstehen. Und falls du Zweifel hast: Dann lieber einen Tag länger warten. Dein Körper wird es dir danken.

👉 Meinen Gesundheitswert prüfen

Sport bei akuter Erkältung

Warum kein Sport bei Erkältung

Belastung des Immunsystems

Energiebedarf durch Heilung

Was viele unterschätzen: Eine akute Erkältung ist für den Körper ein Vollzeitjob. Das Immunsystem läuft auf Hochtouren – Zellen teilen sich, Botenstoffe zirkulieren, Entzündungsprozesse werden eingeleitet. All das verbraucht unfassbar viel Energie. Laut einer Veröffentlichung im Journal of Clinical Investigation verbraucht der Körper während einer aktiven Immunreaktion bis zu 30 % mehr Kalorien – und das im Ruhemodus! Wenn du in dieser Phase noch Sport treibst, entziehst du deinem Körper genau die Ressourcen, die er gerade für die Abwehr braucht. Klingt dramatisch? Ist es auch.

Trainingsreiz als zusätzlicher Stress

Du denkst, Bewegung ist immer gut? Nicht, wenn dein Körper bereits auf Alarmstufe Rot läuft. Jede sportliche Aktivität erzeugt sogenannte Mikrostressoren: Muskelreize, Cortisolausschüttung, Temperaturregulation. Für ein gesundes System sind das Wachstumsreize – doch bei Krankheit werden sie zur Überforderung. Eine Studie der Universität Erlangen-Nürnberg zeigt, dass Sport bei Infekt zu erhöhter Entzündungsreaktion führen kann. Anders gesagt: Dein Körper kämpft an zwei Fronten. Und das geht selten gut aus.

Gefahr für Organe und Kreislauf

Schweißausbruch als Warnsignal

Klar, beim Training schwitzt man – aber Schwitzen während einer Erkältung ist kein Zeichen von „Detox“, sondern oft ein Hilferuf des Körpers. Wenn dir beim Spazieren plötzlich die Stirn feucht wird oder du dich ohne Anstrengung klatschnass fühlst, solltest du aufhören. Denn das bedeutet: Dein Kreislauf ist bereits belastet. Das Max-Planck-Institut für Herz-Kreislauf-Forschung warnt ausdrücklich vor solchen „stillen Schocksituationen“ bei körperlicher Aktivität während Infekten. Wenn dein Körper so reagiert, dann will er nur eins: Ruhe.

Plötzliche Erschöpfung

Du bist gerade mal zehn Minuten auf dem Heimtrainer, und plötzlich geht gar nichts mehr? Dieses abrupte Energie-Aus ist ein klassisches Zeichen dafür, dass dein System überfordert ist. Anders als bei normaler Trainingsmüdigkeit kommt diese Erschöpfung aus dem Inneren – tief, schwer und ohne klare Ursache. In der Sportmedizin spricht man hier von „systemischer Erschöpfung unter pathophysiologischer Last“. Übersetzt: Dein Körper kämpft, und du bremst ihn mit deinem Ehrgeiz aus.

Sport Erkältung Herzmuskelentzündung

Sport Herzmuskelentzündung Symptome

Brustschmerzen und Herzstolpern

Ein leichtes Ziehen in der Brust? Ein komisches Pochen nach dem Joggen? Solche Signale werden oft ignoriert – mit fatalen Folgen. Eine Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, tritt häufig als Spätfolge viraler Infekte auf. Und die Symptome? Tückisch unspezifisch. Laut Deutscher Herzstiftung zählt leichtes Druckgefühl, unregelmäßiger Puls und sogar Herzstolpern zu den typischen ersten Hinweisen. Wer das ignoriert, spielt mit dem Risiko eines plötzlichen Herzstillstands.

Müdigkeit trotz Ruhephase

Du hast dich drei Tage geschont, aber fühlst dich immer noch wie von einem Laster überrollt? Dann ist Vorsicht angesagt. Myokarditis kann sich über Wochen unbemerkt aufbauen. Besonders auffällig ist, wenn selbst kleine Alltagsaktivitäten – Treppe steigen, Tasche tragen – plötzlich erschöpfend wirken. Die Stiftung Warentest verweist in ihrem Gesundheitsreport darauf, dass eine anhaltende Erschöpfung nach Infekten ernst genommen werden muss. Nicht als Schwäche – sondern als ernstes Warnsignal.

Atemnot beim Treppensteigen

Du warst früher sportlich aktiv, doch jetzt schnaufst du beim kleinsten Anstieg? Das ist nicht „nur noch ein bisschen Husten“. Atemnot ist eines der häufigsten, aber am meisten unterschätzten Symptome bei Herzmuskelentzündung. Dabei reicht schon ein banaler Virus, um den Herzmuskel zu reizen – und dein gesamtes Kreislaufsystem aus dem Takt zu bringen. Wer in dieser Phase weitertrainiert, riskiert irreversible Schäden.

Erkältung Sport Herzmuskelentzündung

Risiko bei verschleppter Infektion

„Ach, ist nur ein Schnupfen.“ Mit diesem Satz hat sich so mancher in die Intensivstation gebracht. Denn eine verschleppte Infektion ist der häufigste Auslöser für Myokarditis bei unter 40-Jährigen. Das Problem: Die Entzündung wandert oft unbemerkt vom Rachenraum in Richtung Herz. Und während du denkst, du stärkst deine Abwehr mit einem lockeren Lauf, greift der Virus den Herzmuskel an. Ein klarer Fall von gut gemeint – aber gefährlich.

Häufigkeit bei Hobbysportlern

Myokarditis ist kein „Profi-Problem“. Im Gegenteil: Laut einer Auswertung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie betrifft es überdurchschnittlich viele ambitionierte Freizeitsportler. Warum? Weil sie die klassischen Warnzeichen ignorieren, Trainingspausen scheuen – und sich selbst überfordern. Wer erkältet ins Gym geht, tut das oft nicht aus Unwissenheit, sondern aus Pflichtgefühl. Und genau das macht es so riskant.

Diagnose oft zu spät erkannt

Blutwerte okay, EKG unauffällig – und trotzdem stimmt was nicht? Genau das ist das Problem. Eine Herzmuskelentzündung lässt sich nicht immer sofort diagnostizieren. Viele Betroffene haben bereits strukturelle Schäden, wenn endlich ein MRT gemacht wird. Deshalb: Wenn du nach einer Erkältung länger als zehn Tage nicht auf die Beine kommst oder Symptome wie Brustdruck oder Unregelmäßigkeiten beim Puls bemerkst, solltest du das ärztlich abklären lassen. Lieber einmal zu viel als zu spät.

Sport bei Husten

Joggen bei Erkältung mit Husten

Unterschied trockener vs. produktiver Husten

Nicht jeder Husten ist gleich – und genau das macht ihn so schwer einzuordnen. Trockener Reizhusten bedeutet: Deine Schleimhäute sind irritiert, aber noch nicht verschleimt. Das klingt harmlos, ist aber oft ein Zeichen für virale Aktivität in den oberen Atemwegen. Produktiver Husten dagegen deutet darauf hin, dass dein Körper bereits Schleim mobilisiert – sprich: Entzündung ist aktiv. Joggen? In beiden Fällen keine gute Idee. Denn deine Lunge will Ruhe, nicht Rhythmus.

Auswirkungen auf Lunge und Sauerstoff

Husten ist nicht nur ein nerviger Reflex – er verändert das gesamte Atemmuster. Gerade beim Laufen brauchst du tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Doch wenn dein Bronchialsystem gereizt ist, sinkt die Sauerstoffaufnahme rapide. Das Helmholtz-Zentrum München fand heraus, dass selbst milde Bronchitiden die Lungenfunktion um bis zu 25 % einschränken können. Und wenn der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, bricht die Leistung ein – und das Risiko steigt.

Wann das Training schadet

„Nur ein bisschen Husten – das geht schon.“ Genau dieser Gedanke kann dich später Wochen kosten. Denn sobald der Husten dein Schlafverhalten, deine Konzentration oder dein Energielevel beeinflusst, ist das Training tabu. Ein Husten, der über drei Tage anhält, gehört medizinisch abgeklärt – nicht ignoriert. Und auch wenn du beim ersten Lauf nach der Erkältung sofort ins Keuchen gerätst, ist das ein klares Nein deines Körpers. Und das sollte zählen, oder?

Belastungsgrenzen bei Reizhusten

Hustenreiz durch kalte Luft

Ein Spaziergang im Winter kann wohltuend sein – oder zur Qual werden. Kalte, trockene Luft verstärkt Reizhusten massiv. Die Schleimhäute ziehen sich zusammen, der Atemreiz wird getriggert – und plötzlich stehst du keuchend am Straßenrand. Gerade beim Joggen, wenn du durch den Mund atmest, ist das Risiko besonders hoch. Pulmologen warnen davor, bei Reizhusten in kalter Umgebung zu trainieren, da dies den Heilungsverlauf verlängert und das Risiko einer Bronchitis erhöht.

Trainingsabbruch bei Atemproblemen

Du startest motiviert, atmest tief ein – und plötzlich bekommst du kaum Luft. Das passiert schneller, als man denkt. Ein Reizhusten kann jederzeit in eine richtige Atemblockade umschlagen, besonders bei Belastung. Wenn du das Gefühl hast, der Brustkorb schnürt sich zu, oder du hast Mühe beim Ausatmen, dann brich sofort ab. Kein Training der Welt ist es wert, dein Atemsystem aufs Spiel zu setzen. Und du weißt ja: Gesund werden ist auch Training – nur eben innerlich.

Apfelessig Gesundheit: Was keiner sagt 👆Sport nach überstandener Erkältung

Sport nach Erkältung mit Husten

Resthusten nach Infekt

Husten als Zeichen nicht abgeschlossener Heilung

Nur weil das Fieber weg ist, heißt das nicht, dass dein Körper wieder voll belastbar ist. Resthusten – besonders wenn er hartnäckig und tief sitzt – ist ein klares Zeichen dafür, dass die Schleimhäute noch nicht regeneriert sind. Die Universität Wien stellte in einer Studie fest, dass postinfektiöser Husten bis zu drei Wochen anhalten kann, selbst bei sonstiger Symptomfreiheit. Wer in dieser Phase zu früh trainiert, riskiert nicht nur Rückfälle, sondern auch chronische Reizungen der Bronchien. Also: Hör genau hin, wie dein Körper atmet.

Trainingspause bei hartnäckigem Reizhusten

Du willst loslegen, aber der Husten bleibt wie ein ungebetener Gast? Dann gilt: abwarten. Hartnäckiger Reizhusten kann ein Hinweis auf tieferliegende Entzündungen sein. Besonders gefährlich ist, dass sich durch Sport die Atemfrequenz erhöht – und genau das kann den Reiz verstärken. Lungenärzte empfehlen, mindestens drei hustenfreie Tage abzuwarten, bevor wieder trainiert wird. Ich selbst habe diesen Fehler gemacht – und wurde prompt mit einer Bronchitis belohnt. Gönn dir lieber ein paar Tage mehr, bevor du alles wieder zunichtemachst.

Wiedereinstieg anpassen

Intervalltraining vermeiden

Direkt wieder mit Intervallen loslegen? Keine gute Idee. Selbst wenn du dich fit fühlst, reagiert dein Herz-Kreislauf-System nach einem Infekt empfindlicher auf Belastungsspitzen. Studien aus dem Bereich der Sportkardiologie zeigen, dass vor allem hochintensive Einheiten wie Intervalltraining zu Kreislaufinstabilität führen können, wenn die physiologische Grundbalance noch nicht stabil ist. Besser ist es, sich wieder langsam heranzutasten. Denk dran: Leistungsfähigkeit kommt zurück – aber Gesundheit muss bleiben.

Fokus auf Atemübungen und Ausdauer

Bevor du wieder schwere Gewichte stemmst oder Kilometerrekorde jagst, fang mit dem Fundament an: deiner Atmung. Nach einem Atemwegsinfekt hilft es enorm, gezielt Atemübungen in dein Training zu integrieren. Tiefe Zwerchfellatmung, kombiniert mit leichtem Ausdauertraining wie Radfahren bei niedriger Intensität, bringt deinen Körper wieder ins Gleichgewicht. In Reha-Kliniken wird diese Kombination übrigens gezielt zur Regeneration nach viralen Infekten eingesetzt. Warum also nicht auch zu Hause?

Sport nach Erkältung mit Fieber

Wiederaufbau der Belastbarkeit

Zwei Tage fieberfrei vor Trainingsstart

Das Fieber ist endlich weg – aber ist das schon das Startsignal? Nicht ganz. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin empfiehlt, mindestens 48 Stunden fieberfrei zu bleiben, bevor man überhaupt an Sport denkt. Warum? Weil dein Körper in dieser Zeit immer noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt ist. Das Immunsystem ist geschwächt, dein Flüssigkeitshaushalt oft noch nicht stabilisiert, und selbst die Muskulatur zeigt nach Infekten messbare Einbußen in der Reaktionsfähigkeit. Zwei Tage – das ist das absolute Minimum.

Langsamer Pulsaufbau empfohlen

Du läufst los – und dein Puls schießt direkt nach oben? Das ist ein typisches Zeichen für Überlastung nach Infekten. Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang vom “verzögerten kardiovaskulären Rebound”. Bedeutet: Dein Herz braucht mehr Zeit, um wieder unter Belastung effizient zu arbeiten. Experten raten dazu, das Training mit 50–60 % der ursprünglichen Intensität zu starten und sich über mindestens eine Woche langsam zu steigern. Und glaub mir: Es fühlt sich vielleicht zäh an, aber genau das ist echte Körperintelligenz.

Vorsichtsmaßnahmen im Alltag

Temperatur und Ruhepuls kontrollieren

Bevor du losläufst: Miss deinen Ruhepuls. Klingt banal, ist aber extrem effektiv. Wenn dein Puls am Morgen dauerhaft über deinem gewohnten Wert liegt oder du dich ungewöhnlich warm fühlst, ist das ein Warnzeichen. Der Körper meldet sich über solche Kleinigkeiten – du musst nur zuhören. Viele Sportuhren bieten inzwischen automatische Ruhepulsmessung an – nutze sie! Und mach es zur Routine, genau wie das Zähneputzen.

Rückfall bei zu frühem Einstieg vermeiden

Zu früh wieder ins Training zu gehen, ist wie einen Kuchen aus dem Ofen zu holen, bevor er fertig ist: außen vielleicht stabil, innen roh. Genau das passiert auch mit deinem Immunsystem. Eine Untersuchung der Charité Berlin ergab, dass Rückfallraten nach viralen Infekten bei sportlich aktiven Personen deutlich steigen, wenn das Training vor Tag 5 nach Abklingen der Symptome beginnt. Also: Auch wenn du dich schon besser fühlst – warte lieber noch einen Moment länger. Du sparst dir damit Wochen an Frust.

Immunsystem langfristig stärken

Sportarten mit positiver Wirkung

Moderates Ausdauertraining

Sanfte Bewegung stärkt das Immunsystem – das belegen unzählige Studien. Besonders geeignet: moderates Ausdauertraining wie Walking, Schwimmen oder leichtes Radfahren. Diese Trainingsformen fördern die Durchblutung, erhöhen die Anzahl an natürlichen Killerzellen und reduzieren gleichzeitig Stresshormone. Das alles sind perfekte Voraussetzungen, um dein Abwehrsystem langfristig auf Trab zu halten. Und das Beste? Es macht den Kopf frei – probier’s mal bewusst langsam.

Yoga für Atemwege und Lymphe

Yoga ist weit mehr als Dehnen – es ist ein Geschenk für deine Atemwege und dein Lymphsystem. Bestimmte Atemtechniken wie Nadi Shodhana oder Kapalabhati stimulieren nicht nur die Sauerstoffversorgung, sondern auch die Lymphzirkulation. Gerade nach Infekten, wo sich oft Lymphstau bildet, kann das den Körper entlasten. Viele berichten sogar, dass sie durch regelmäßiges Yoga weniger häufig krank werden. Und ehrlich: Ein bisschen innere Ruhe schadet nie, oder?

Krafttraining bei Erkältungsanfälligkeit

Du bist ständig erkältet und denkst, Krafttraining ist kontraproduktiv? Im Gegenteil. Richtig eingesetzt, kann es dein Immunsystem nachhaltig stärken. Entscheidend ist, dass du es nicht übertreibst – moderate Gewichte, saubere Technik, genügend Pausen. Studien zeigen, dass insbesondere Muskelwachstum das Hormonprofil positiv beeinflusst, was wiederum entzündungshemmend wirkt. Ein starker Körper ist eben auch ein geschützter Körper.

Prävention im Alltag

Kälte-Wärme-Wechsel gezielt einsetzen

Wechselduschen, Saunagänge, kalte Güsse – klingt unangenehm, bringt aber was. Der gezielte Wechsel von kalt zu warm trainiert die Gefäßreaktionen und stimuliert die Immunantwort. Laut Deutscher Heilpraktikerschule kann regelmäßiges Kalt-Warm-Training die Erkältungshäufigkeit um bis zu 30 % senken. Und ganz ehrlich: Nach dem ersten Schock fühlt es sich danach sogar richtig gut an.

Supplemente wie Zink oder Vitamin C

Kein Wundermittel – aber eine sinnvolle Ergänzung: Zink und Vitamin C. Beide spielen eine zentrale Rolle bei der Funktion der Immunzellen. Besonders in der Rekonvaleszenzphase kann eine gezielte Ergänzung helfen, das Immunsystem schneller zu stabilisieren. Achte aber auf die Dosierung! Mehr hilft nicht immer mehr – sprich im Zweifel mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

Hygiene im Fitnessstudio beachten

Nach einer Krankheit ins Studio zurück? Dann bitte mit Bedacht. Viren lieben feuchte Griffe und verschwitzte Matten. Achte darauf, deine Hände regelmäßig zu desinfizieren und bring am besten deine eigene Matte mit. Und falls du mal husten musst – geh auf Abstand. So einfach, so respektvoll.

Stresslevel vor dem Training prüfen

Klingt komisch, ist aber logisch: Stress killt dein Immunsystem. Wenn du gerade aus einem vollen Arbeitstag kommst, kaum geschlafen hast und emotional auf dem Zahnfleisch gehst, ist vielleicht nicht der beste Moment für ein hartes Training. Dein Körper braucht Erholung, nicht noch mehr Cortisol. Manchmal ist der Spaziergang um den Block wertvoller als jede Stunde im Gym.

Indoor- vs. Outdoor-Sport abwägen

Drinnen oder draußen – was ist besser nach einer Erkältung? Das kommt drauf an. Bei feuchtem, kaltem Wetter mit hoher Luftverschmutzung ist Indoor oft die sichere Wahl. Aber bei frischer, klarer Luft hat der Outdoor-Sport große Vorteile: Vitamin D, Sauerstoff, mentale Frische. Entscheidend ist also nicht das Wo, sondern das Wie: angepasst, bewusst und ohne Druck.

Apfelessig Gesund: Nur bei richtiger Anwendung! 👆Fazit

Nach allem, was du gelesen hast, wird klar: Sport bei Erkältung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine echte Gratwanderung zwischen nützlicher Bewegung und gefährlicher Überlastung. Wer seinen Körper versteht, spart sich Rückschläge, stärkt langfristig sein Immunsystem und schützt vor ernsten Folgen wie einer Herzmuskelentzündung. Noch wichtiger: Auch nach überstandener Infektion gilt es, klug zurückzukehren – mit Geduld, Pulsgefühl und realistischen Erwartungen. Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Basis für jede sportliche Leistung.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich bei leichter Erkältung trotzdem trainieren?

Leichte Bewegung wie ein Spaziergang kann okay sein, aber echtes Training ist riskant. Das Immunsystem braucht die Energie zur Heilung, nicht zur Leistungssteigerung. Wer sich unsicher ist, sollte lieber pausieren, bis die Symptome komplett abgeklungen sind.

Wann ist Sport bei Erkältung wirklich gefährlich?

Gefährlich wird es, wenn systemische Symptome wie Fieber, Schüttelfrost oder Gliederschmerzen auftreten. In dieser Phase ist Sport bei Erkältung laut Deutscher Gesellschaft für Sportmedizin ein klarer Risikofaktor für Herz und Kreislauf.

Wie lange sollte ich nach einer Erkältung mit dem Training warten?

Die Faustregel: mindestens 48 Stunden symptomfrei bleiben und dann langsam einsteigen. Bei Resthusten oder Erschöpfung lieber noch länger pausieren.

Was sind Warnzeichen für eine Herzmuskelentzündung?

Dazu gehören Druckgefühl in der Brust, Herzstolpern, unerklärliche Müdigkeit oder Atemnot bei leichter Belastung. Diese Symptome gehören sofort ärztlich abgeklärt.

Kann ich nach einer Erkältung sofort Intervalltraining machen?

Nein. Intensives Training sollte erst wieder aufgenommen werden, wenn Puls, Atmung und Schlaf normal sind. Sonst riskierst du Rückfälle und längere Ausfälle.

Hilft moderater Sport meinem Immunsystem nach einer Erkältung?

Ja, moderates Ausdauertraining kann nach überstandener Infektion das Immunsystem stärken. Entscheidend ist, dass du nicht zu früh startest und den Umfang langsam steigerst.

Welche Sportarten sind nach einer Erkältung am besten geeignet?

Walking, leichtes Radfahren, Yoga und moderates Krafttraining. Sie fördern die Durchblutung und stabilisieren das Immunsystem, ohne es zu überlasten.

Soll ich bei Resthusten auf Sport verzichten?

Ja, mindestens so lange, bis der Husten spürbar abnimmt. Sonst kann sich die Schleimhautreizung verschlimmern und die Genesung verzögern.

Kann kalte Luft nach einer Erkältung schaden?

Ja, besonders bei empfindlichen Atemwegen kann kalte Luft Reizhusten und Bronchospasmen verstärken. Indoor-Sport oder gut gewählte Outdoor-Bedingungen sind in dieser Phase sicherer.

Hilft Zink oder Vitamin C wirklich bei der Prävention?

Es sind keine Wunderwaffen, aber sie unterstützen die Immunfunktion. Eine ausgewogene Ernährung oder moderate Supplementierung in Absprache mit Ärzt*innen kann sinnvoll sein.

37.5 Fieber? Diese Fehler machen alle 👆

Facharzt für Innere Medizin · Charité Berlin · Prävention · Ganzheitliche Betreuung